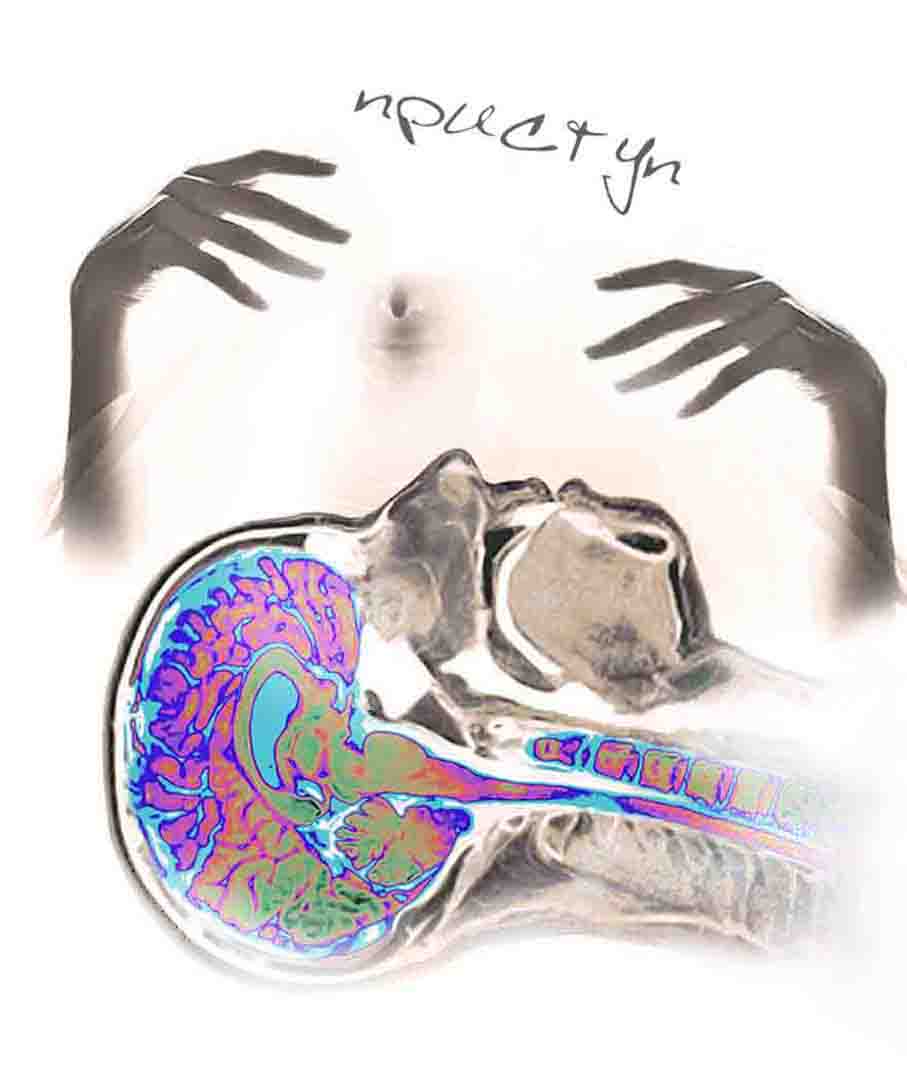

ПРИСТУП

Остановился дед Авксентьев на полушаге, прислушался. Нет, не показалось давеча, сердце и в самом деле ныло, словно неуютно ему было в груди. Будто тосковало оно невысказанной тоской и болью.

Поноет, поскулит и отпустит.

- Не дай-то, бог,- вздохнул дед и продолжил работу.

Он любил, когда жена велела заняться делом.

То есть натаскать воды из колодца полную кадушку и бак, что в печь вмонтирован для нагрева, наполнить, растопить печь, чтоб загудела тягою, чтоб искры от расщелкивающихся сухих полешков полетели в трубу и горячий здоровий дух изошел в деревянную ладную баньку, прокалил каменницу, прожарил воздух. Это ж сколько надо ведер наполнить, поднять, коромыслом подцепить и в конец огорода снести? Дело нешуточное, тут уж некогда прислушиваться к сердечному нытью, тут только поспевай ноги передвигать. Да за огнем следи, да вьюшку не забудь задвинуть, да дверь придержи, чтобы плотненько прилегла.

Любил дед Степан баню, как всякий русский человек, до того любил, что дух от самого предвкушения ее захватывало. И млел он радостно на полке, нахлестывая себя березовым тугим веничком неистово. И охал, и кряхтел, и с восторгом находил себя как бы заново рожденным, когда сидел в чистом предбаннике, травами пахнущем - богульником болотным да крушиною, - и когда, утеревшись чистым полотенцем, обряжался в свежее белье, когда, распахнув пошире дверь, вдыхал чистый вечерний воздух.

Но на этот раз и в бане сердце напомнило о себе. И пар уже был не так горяч, и веник, казалось, сделался холодным, неласковым. Порою случалось такое с дедом, сердце его наполнялось вдруг предчувствием, словно хотело предупредить о чем-то. И тогда уж лучше никому не трогать деда, не мешать, тогда уж лучше побыть ему одному.

Небольшая деревня со спокойным именем Положиха, стоит как водится на берегу речки. К крутому глинистому бережку подпирает ее темный смешанный лес, в котором у каждого из местных жителей есть свои заветные тропки, ляги, уболотины - ягод и грибов тут бывает по сезонам изобильно, всем хватает. А дальше за лесом, если прошагать верст тридцать, будет еще деревушка, ту уже кличут Куквою.

Раздольны эти места, широки, радостны - потому что с каждого пригорка открывается такая синева, такая новь, - дух захватывает.

Кто, конечно, понимает. И болота тутошние, и гари, и подмытые вечным течением рек обрывистые берега, и бессчетные озера большие и малые, окаймленные березняками либо же ольховниками - все складывается в задушевную, как и здешние напевы, картину уюта и простоты.

Может быть у кого-то есть и свои взгляд на эти места, как на обычные, невзрачные, но вот Степану Спиридоновичу Авксентьеву, заканчивающему восьмой десяток лет жизненной дороги, никто еще не доказал этого. Да и не мог доказать, потому что дед Степан сам кого угодно убедит, любого обратит в свою веру.

А любил он отчий край беззаветно, тихо по-сыновнему без громких фраз, но всем сердцем. До того любил безоглядно, что порою сами собой от полноты чувств наворачивались у него на глаза слезы. Когда, к примеру, в летний вечер настоянный на запахе самовара и цветущего луга вдруг озарит все видимое пространство теплым малиновым светом заходящее солнце, да ко времени из лесу подаст голос кукушка, развешивая свои стеклянные бусы от дерева к дереву, да в реке тяжело плеснет рыбина, да замычит в хлевушке корова. Ах, как сладко защемит тогда в самой середке сердца, запоет там серебряная струна, всколыхнет нечто сокровенное нутряное, чему и названия-то нет.

За все за это сложил голову отец его, брат погиб в последнюю войну, и сам Степан Спиридонович в боях немилосердных защищал эту землю, был много раз ранен, искалечен, чудом остался жив. Но вернулся сюда, в свою Положиху, милее которой и не знал он ничего на свете.

Этим вечером, как обычно после баньки, посидев на скамеечке, проводив солнышко, посумерничав недолго, он собрался спать. Жена его Анна Ивановна (или по-домашнему Нюра), намаявшись за день в огородике да при скотине, вытянула отяжелевшие ноги, уснула уж. Вздохнул Авксентьев Степан Спиридонович благостно:

- Ну, слава богу, еще день прожит, - разделся и лег.

Но не шел к нему сегодня сон. Беспокойно ворочался старик, вздыхал, вставал два раза кваску попить, выходил даже на крылечко, смотрел на звезды. Они тускнели, растворялись в светлеющем небе. С реки длинными призрачными космами выползал туман, серебрясь в неясном звездном свете, холодя и обволакивая.

Оделся сызнова Степан Спиридонович, зная уж наверняка, что не спать ему эту ночь, поставил самовар, бросил в топку приготовленную лучину, поджег - загудел, засвистел хорошей тягой старый тульский чаегрев.

Скоро через отдушину в крышке, шипя и горячась, вырвался пар. Положив щепоть смешанных трав в большой фарфоровый чайник с отбитым носиком, дед Степан заварил свое питье, накрыл чайник полотенцем, стал выжидать, когда натянет кипяток травяные соки, когда распарится каждая былиночка, отдаст свой аромат, свой дух, свою горчинку или сладость - как ей положено. Авксентьев сам собирал и сушил травы, знал в них толк.

Но только бессонная эта ночь совсем другого, не травяного настоя, требовала от деда Степана: неясное волнение, родившееся в сердце под вечер, разрослось, охватило крепкими корешками все существо его, во весь голос заявляя о себе. Случалось со Степаном Спиридоновичем иногда такое, что не мог он заснуть, маялся, подступала к сердцу его тревога, вынимала постепенно душу и звала в дорогу, указывая путь туда, где кто-то нуждался в помощи, страдал и не видел избавления, не верил в него.

«Господи!» - прошептал дед Степан, вглядываясь широко раскрытыми глазами в темную заоконную даль, и различая во тьме знакомые черты:

- Доктор! Боль-то какая. Спаси и сохрани! Потерпи, милый, я счас...

Сноровисто и привычно Авксентьев собирал в видавший виды чемодан нехитрые пожитки свои. Укладывал полотняные мешочки с травами, баночки с вареньями, грибки-рыжики. Уложившись, проверив все, сел к столу чай пить.

Проснулась Анна Ивановна, глянула на мужа, по виду его сразу поняла, что случилось.

- Опять? - только и спросила. - Приступ?

- Еду, - сказал дед Степан, прихлебывая чай.- Болит, сил нет терпеть. Зовет он...

- Теперь-то кто?

- Доктор. Отец мой.

- О, господи,- вздохнула Нюра протяжно и перекрестила мужа,- избави и помилуй! На ночь-то глядя...

- Небось обойдется, доберусь в срок.

- Коробку возьми, горе мое.

- Прости, Нюра, мочи нет терпеть. Поеду, - проговорил Степан Спиридонович отрешенно, глянул рассеянно на жену и встал.

Солнце склонилось к Западу, длинные вереницы густых по-осеннему облаков были освещены снизу и казались желтовато-синими, нарисованными. Отражения облаков причудливо дробились в чуть волнующейся поверхности небольшого озерца. И кружилась, надо полагать, голова у подросшего птенца утки, с упругим свистом режущего вечерний воздух крыльями, когда он, взлетая в небо, на небо же отраженное озером должен был и садиться.

Воздух чист, напоен запахами луга, зарослей ивы, шелестом огромных камышей и неумолчными стрекотами, гулами, звонами мелкой живности приозерной.

Всего в нескольких километрах отсюда за плотной стеной марева располагается огромный город. Лучи неяркого осеннего солнца, кажется, утонули в густой атмосфере над многокилометровым скоплением домов, фабрик, тюрем, свалок, стадионов, вокзалов, электростанций, воинских частей, И облака над городом другие, особенные, вернее, это одно бесконечное тусклое облако, пелена изжелта-серого цвета, в которой только по чуть более насыщенной стороне можно угадать наличие заходящего солнца и направление его движения.

Многочисленные узлы улиц и площадей, переулков и проспектов привычно погружались в сумерки, отражая миллионами стекол угасающий свет. Тенистые коридоры городских магистралей впитывали сумрак, наполнялись густым серо-синим воздухом. Кое-где в центре разноцветными украшениями зажигались неоновые светильники, разбавляя мутный вечерний воздух смутными островками пятен.

Возведенный на месте соединения бульваров, в пышном обрамлении старых лип, плыл по сумеркам огромный старый дом, как многоэтажный корабль в море города. Массивный, основательный, он замыкал собой двор и был целым районом, кварталом, островом с четырьмя арками - проливами, соединяющими внутреннее его пространство с внешним миром. Дом, где тысячи жителей, которые, даже прожив всю жизнь под одной крышей, могут не знать о существовании друг друга. Окна, обращенные во двор, кажутся подслеповатыми, грустными. Всю свою жизнь они видят одно и то же. Зато окна внешних сторон дома сверкают празднично. Тут и цветов побольше, и занавеси получше. Вот задернули плотные бордовые шторы в третьем этаже - мешает раздражающе-яркое сияние неонового рекламного призыва "ВПЕРЕД!" Куда вперед, остается неизвестным, так как продолжение слогана, предназначенного для проезжающих бульваром, скрывается от жителей дома углом соседнего здания.

В окне первого этажа, который даже не первый, а скорее, полуподвальный, так как окно выходит в специально созданную нишу в тротуаре, огороженную решеткой, можно различить пожилую женщину, сидящую в продавленном кресле напротив телевизора. Телевизионного приемника самого не видно, он стоит как раз в простенке, но по мерцающему голубоватому оттенку в темном помещении нетрудно догадаться, что это старый черно-белый аппарат, помнящий тетю Валю молодой. Почти во всех этажах уже светятся окна кухонь - тысячи домохозяек, вернувшись с работы, отстояв свое в очередях магазинов, готовят еду для приведенных из детсадов, вернувшихся из школ или с работы домочадцев, надо кормить семью, надо что-то приготовить впрок. Для женщины кухня часто становится основным местом времяпрепровождения, когда нет занятия более важного и ответственного.

Вот среди целого ряда темных окон едва заметная - одна единственная - горит свеча и в ее хрупком свете чуть различима неподвижная фигура старика. Сед и худ, сидит он у стены, сложив бледные руки на коленях. Зеркало над ним завешано черной тканью.

В окне третьего этажа сквозь кулисы пеленок видна юная мама, грудью кормящая младенца. Она улыбается, она счастлива. Она сама не верит, что это дитя - ее собственное. Рядом сидит молодая мама этой мамы, она спешит куда-то, пудрит лицо и спешно дает советы дочери.

А вот распахнутое окно. Подоконник усыпан табачным пеплом, штора хлопает, словно парус древнего судна, где-то в глубине комнаты спит на диване косматый человек с искусанными губами, он ворочается и вскрикивает во сне, письменный стол рядом завален исписанными листами. Дом, как корабль, плывет сквозь вечер, светя иллюминаторами окон. И за каждым - своя судьба, своя жизнь.

Ярко светит люстра, переливаясь всеми цветами радуги в дорогих хрустальных висюльках. Форточки в гостиной открыты, но сквозь них в квартиру не проникают уличные шумы и запахи, потому что квартира благоухает таким плотным и густым вкусным духом готовящегося застолья, что кажется, его можно пощупать. Смесь цветочных ароматов, - букеты всюду, и на столах, и на подоконниках, и на трюмо, съедобных деликатесов, заморских духов, дезодорантов. В центре просторной комнаты на втором этаже - под тяжелой люстрой - сервируется массивный овальный стол. Торжественность обстановке придают не только многочисленные букеты, но и тихо звучащая музыка - словно увертюра к званому действу. Вокруг стола расставлены стулья согласно сервированным на белоснежной скатерти приборам. Где-то в глубине квартиры звонит телефон, перекрывающий своим требовательным тембром интимную музыку. Скоро слышится мужской голос:

- Людочка, ты слышишь, звонят. Возьми трубку, у меня руки.

Невидимая Людмила отвечает откуда-то:

- Я голая.

- Но по телефону этого не видно,- шутит тот же мужской голос,- тебе никого не удастся напугать.

К телефонному аппарату решительно подходит пожилая изящная женщина со вкусом одетая, в дорогих украшениях, в нарядном переднике. Она вытирает полотенцем руки, прежде, чем снять трубку.

- Да, я слушаю вас, - хорошо поставленным голосом произносит она.- Алло. Кто? Кто? Плохо слышно. Кто вы сказали? - Тут голос женщины меняется на умильно-ласковый, она узнала звонящего. - Ой, солнышко, это ты, как я рада! Здравствуй. А я тебя сразу и не узнала. Да, теперь слышу. Конечно, конечно. Да, все отлично, Ну что ты? Перестань, пожалуйста. А я и подумала, что это ты - звонок был междугородний. Да. Да. Спасибо тебе, спасибо, родная. Как приятно, что ты помнишь. Да, кажется будто вчера. Мы вот тоже только что с Алешей об этом говорили. Да, но что делать. Подумать только... Нет, он еще на службе, но скоро должен быть, ждем. Обязательно передам. Он будет очень рад. Да, и мы часто тебя вспоминаем... Ты же знаешь, сколько у него работы... А что, давай, мы тебе всегда рады - на самолет и к нам... Да... Хорошо, Зиночка, милая, спасибо тебе. И тебе всех благ, всего самого наилучшего, Гришу поцелуй. До свидания. Да.

За время разговора на хорошо ухоженном лице женщины можно было прочесть целую гамму оттенков чувств - и радость, и нетерпение, и раздражение многословием собеседницы, необязательностью многих фраз и сосредоточенность на чем-то другом. Причем по голосу практически ничего этого заменить было нельзя, но жесты, поза, мимика приоткрывали отношение невысказанное - не этого, совсем не этого звонка ждала хозяйка квартиры.

Когда она положила трубку на место, в комнату вошел ее старший сын Алексей с большим блюдом в руках.

- Мамуля, это куда?

- Вот сюда, - энергично подошла к столу Елена Петровна и указала место,- дай я сама. И не трогай ничего руками.

- Но я есть хочу, - потянулся рукой к блюду Алексей и тут же заработал шлепок по руке.

- Все хотят, - строго сказала Елена Петровна. - Терпи. Тем вкуснее будет. Вот скоро папа приедет, сядем. - Она в очередной раз царственно окинула взором широкий стол, оценивая сервировку, что-то отмечая, что-то поправляя. Алексею удалось все-таки стащить ломтик буженины.

- А кто звонил-то? - скрывая рецидив, спросил он и затолкал мясо в рот, стал жевать.

- Ах, да, звонила тетя Нина, - стала объяснять Елена Петровна без всякого, впрочем, энтузиазма, - как всегда щебетала что-то о том, что мы ее забываем. Поздравляла, одним словом. Помнит, слава богу.

- Да, - проговорил Алексей и облизнулся.

- Что значит твое "да"?

- Ничего.

- Нет, ну что-то же ты имел в виду?

- Ровным счетом ничего...

- А сколько в свое время папа для них сделал, боже ты мой...

- Да уж... Да...

Алексей прожевал очередной кусок, потер энергично ладони и пританцовывая подошел к матери.

- Ты это чего, Алеша? - изумленно отступила Елена Петровна.

- Ну, мать, ты у нас просто красавица, - восторженно проговорил сын и обнял ее. - Дай я тебя…

- Сумасшедший! Отпусти, платье помнешь! Балда!

Алексею тридцать пять лет, он среднего роста, в очках, довольно упитан и пролысины уже глубоко открывают его круглый череп под мягкими вьющимися волосами. Рубашка на нем белая, галстук вишневый, рукава закатаны, цветастый передник дополняет гардероб. Ему нравится домашняя суета, ощущение праздника, блеск люстры, сияние драгоценностей не Елене Петровне.

- Слушаюсь и повинуюсь, - картинно склоняется он перед матерью, Та отмахивается от него изящными ладошками.

- Ты отстанешь сегодня от меня? И без того голова кругом идет, столько еще не сделано...

- Все в лучшем виде, мам, не суетись.- Да, если б еще и я не суетилась, что бы в этом доме делалось... - Ну и как там у них? - спрашивает Алексей, подразумевая тетю Нину, а сам, пользуясь переменой темы, как бы невзначай, снова тянется к блюду с мясом.

- У них все замечательно, - отвечает Елена Петровна.- Голос у Ниночки, насколько я могла расслышать, был бодрый. Слышимость, кстати, удовлетворительная. Не трогай, говорю, ничего! Лешка! Иди, лучше рыбу порежь!

- Намек понял. Бу-сде!

Он поворачивается и выходит из комнаты. Елена Петровна идет за ним следом, погоняя полотенцем. В другой двери, ведущей в гостиную, появляется жена Алексея, Людмила - это ее голос звучал недавно из ванной комнаты.

Людмила невысока, сероглаза. По случаю торжества ее черные волосы подняты вверх замысловатой волной прически, макияж праздничный типа "боевая раскраска". Платье ядовито-зеленого цвета очень открытое. Людмила никак не может справиться с застежкой на спине.

Придерживая левой рукой расходящееся платье, Людмила подходит к вновь зазвонившему телефону:

- Аллёо, - томно произносит она. - Да, здравствуйте. Нет, это не больница, вы не туда попали. Да, конечно.

Изящно опустив трубку на аппарат, Людмила отходит, но тут же звонок раздается снова. Дернув обнаженным плечиком, оттопырив пальчик с накрашенным ноготком, Людмила отвечает сухо:

- Да, вас слушают. Что? Нет, это не Елена Петровна. А она занята.

Что-нибудь передать? Но я же вам сказала... Странно. Что за человек!

Людмила кладет трубку на столик, приоткрывает дверь в коридор и кричит:

- Мама, вас к телефону!

Елена Петровна появляется стремительно, вытирая руки, бросает на ходу:

- Кто?

Людмила пожимает плечами и кривит губки.br> - Понятия не имею, какая то фифочка.

Елена Петровна отмечает новый наряд невестки.

- Опять! Ох, Людмила, Людмила...

- А что такое, не нравится? - вызывающе выставляет свою голую спину Людмила. Но Елена Петровна уже не слышит ее, она говорит по телефону:

- Да, я слушаю вас. Кто? Ах, так. Да, да говорите. А я и не волнуюсь, с чего вы взяли? Позвольте, а что собственно случилось? Почему вы таким тоном... Что? - Елена Петровна враз вдруг сникла и села на стул. Другим голосом проговорила. - Повторите, пожалуйста, я плохо расслышала... Когда? Как? Где?.. Господи, как же так... Машина? Какая машина? Ах, да, конечно, пусть приезжает, конечно, да, да...

Елена Петровна опускает трубку на колени и смотрит на нее с испугом. Как птица или зверек тоненько пищит аппарат короткими гудками.

С очередным блюдом, румяный, напевая что-то в роли бравого официанта, входит Алексей. Сразу же замечает изменившееся лицо матери:

- Что с тобой?

В это время гаснет люстра и комната погружается в темноту.

-Этого еще не хватало! - выдыхает Алексей напряженно и пристраивает наощупь свою ношу на край стола, звенит приборами,- Я сейчас...

Тут же он возвращается с зажженной свечой и ставит ее на столик.

- Леша, - тихо произносит Елена Петровна, голос ее дрожит.

- Да, мамочка.

- Леша, папа...

Голос Елены Петровны срывается на плач, телефонная трубка выпадает из рук. Алексей машинально ловит ее и водружает на место.

- Не может быть, - шепчет он и садится.

Ему вдруг делается ужасно зябко, и голова начинает кружиться.

Это, как в детстве на качелях, (он ужасно не любил качелей) когда на мгновенье задержавшись в самой верхней точке, ты стремительно падаешь, не чувствуя своего веса, вниз, падаешь, и нет у тебя опоры, нет сил остановить это паденье и нет рядом никого, кто мог бы спасти тебя от этого длящегося ужаса.

Выбили опору из-под ног, ударили под дых.

Ах, как больно и холодно стало Алексею.

Он не сразу услышал, что к нему обращается вошедшая в гостиную жена. Люда стояла на пороге комнаты с хрустальным кувшином в руках.

- Это что еще за маскарад, Алексей? - спрашивает она. - Почему выключили свет? А?

- Люда, папа умер, - проговорил он в ответ ледяным голосом.

- Бог с тобой, Леша, что ты такое говоришь, - вскочила со своего стула Елена Петровна, - Как можно! Умер?.. Никто не умер.

- Но ты же сама только что сказала...

- Он в больнице, увезли прямо из кабинета, - разъяснила Елена Петровна.

Алексей вздохнул и обеими ладонями стал растирать свою грудь. Пот выступил на его высоком лбу.

- Приступ? - спросил он и закашлялся.

- Кажется, да, - ответила Елена Петровна.

- Фу, господи ты, боже мой, как я испугался... Похолодел весь,- встал Алексей и обнял мать.- Ох, мамочка, когда ты сказала, про папу, у меня сердце куда-то вниз так и ухнуло. В ледовитый океан. Значит просто приступ, слава тебе, господи...

- Что мне с этим делать? - спросила вдруг резко Людмила, показала кувшин и добавила, - теперь, когда счастливо выяснилось, что никто не умер.

- Люда! - одернул ее муж.

- Как вы можете, Людочка, об этом в такую минуту.

- А что тут такого? - фыркнула невестка. - Я не понимаю.

- Ладно, уймись, - строго сказал Алексей и тут же снова повернулся к матери, - мама, да не бегай ты, сядь и расскажи толком, кто звонил, что сказал, как...

- С работы звонили, - села послушно Елена Петровна. - Новый секретарь, Таня или Наташа, я никак не запомню.

- Ну и?

- Выслали за мной машину. Сейчас будет. Вот, надо ехать туда. Поеду. Все сама увижу... - Елена Петровна снова поднялась, руки ее беспомощно стали шарить по фартуку. - Может быть надо что-то взять? Как ты думаешь, Лёшенька? Или Николаеву позвонить?

- Думаю, вы с ним увидитесь. Наверняка он-то уж там. А во сколько увезли?

- Я не поняла.

- Ну, как же так, мама!

- Она не сказала, а спросить я, ты сам понимаешь, в каком я состоянии была, когда услышала, не догадалась...

- Может быть еще днем?

- Вряд ли. Позвонили бы сразу.

- Верно. Видимо она тут же, как отправила, и стала вызванивать,- рассуждал Алексей напористо, словно освобождаясь от давящей тяжести.

Он тоже не мог успокоиться, расхаживал по комнате, сцеплял и расцеплял руки. Пламя свечи колебалось, рисуя на стенах причудливые тени,- Ну что она еще говорила-то, эта Таня-Наташа, как было? Ничего серьезного? - снова остановился возле матери Алексей.- Может быть, это так же, как в тот раз?

- Тогда он отлежался и встал. Господи, как тут жарко! Дайте же мне попить, пожалуйста... А почему темно? - только теперь заметила Елена Петровна.

В это время послышалось мелодичное теленьканье в коридоре - кто-то звонил в дверь.

- Это машина! - всполошилась Елена Петровна. - А я не готова. Иди, открой. Я сейчас.

- Да не волнуйся ты так, - воскликнул Алексей, - может быть мне с тобой поехать? А?

Елена Петровна скрылась в своей комнате.

Из коридора донеслось:" Я открою" - это Людмила оказалась ближе всех к двери.

Алексей подошел к столу, наклонился, высмотрел графин, налил в фужер из него и одним махом выпил. Занюхал первым, что подвернулось под руку.

Из прихожей послышались удалые голоса входящих гостей. По высоким нотам Алексей сразу узнал Моргачевых, тестя и тещу. Они любили декламировать хором всевозможные куплеты. Вот и теперь начали было: "Дорогие юбиляры, разрешите вас обнять и от всего большого сердца..." Но Людмила зашипела на них и замахала руками, останавливая:

- Предки, вы что, очумели? Тс-с-с!

- Что такое, дочь? - поднял брови Моргачев. - Мы же...

- Тихо, сказала! У нас тут такое, а вы - песни петь...

Людмила подтолкнула родителей к кухне и прикрыла за собой дверь.

Алексей, прислонившись к косяку, из темной гостиной наблюдал за всей этой сутолокой. Он уж хотел было вмешаться, но Людмила и сама справилась достаточно оперативно. Голоса мгновенно стихли.

- Ну, вот я и готова, - вышла в прихожую Елена Петровна.

На ней был строгий костюм, темная косынка на шее, и никаких украшений, рука привычно сжимала лакированную сумочку.

- Мам, может я все-таки с тобой? - шагнул к ней Алексей.

- Я скоро вернусь, думаю, что скоро,- проговорила Елена Петровна, открывая дверь. - Чуяло мое сердце, - остановилась она, и в глазах ее блеснули слезы. Алексей вышел вместе с ней и захлопнул дверь.

Свеча осталась гореть в гостиной, слышно было, как потрескивает фитиль. Полумрак съел атмосферу приготовления к торжеству, в квартире сделалось пусто и грустно. И даже букеты в хрустальных вазах стушевались, померкли. При живом свете маленького язычка пламени вся обстановка виделась иной, воспринималась иначе - как незнакомая.

Мы уже так привыкли к яркому электрическому свету, что при свече нам кажется темно, и уже редко у кого возникает наивное удивление - как же это люди в прошлых столетиях жили, праздновали, хозяйничали только при свечах. Нынче живой свет остался лишь кратковременным украшением или изыском. Редко когда кто-то прибегает к нему в быту.

Моргачев вышел из кухни, заглянул в гостиную, остановился.

- А что, очень даже уютненько, эдак вот со свечечкой,- проговорил он тоном гурмана, обращаясь к входящим следом за ним жене и дочери.

- Да, свечи, это хорошо, - подтвердила Моргачева.

Когда из коридора послышался звонок, все посмотрели на дверь и лица Моргачевых, как по команде, приобрели траурное выражение.

Людмила открыла дверь и удивленно встретила Алексея:

- Ты это чего?

- Маму проводил, - оказал тот и обхватил себя руками, проходя мимо Моргачевых.

- В такой день, - вздохнул тесть.

- Да, - закивала часто теща.

Алексей, не останавливаясь, направился к столу. - Что-то меня знобит, - сказал Алексей, наливая из графина в рюмку.

- Тут зазнобит, - подхватил Моргачев, подходя сзади и приобнимая зятя за плечи. - Эпоха стрессов до добра не доводит. В нашем возрасте и на таком посту, это знаете ли...

- А может быть ты простыл, Лешенька, - подкатилась и Моргачева к столу. - Сейчас, я слышала, такой коварный грипп ходит...

- Да, грипп в нашем возрасте, это не шутка, - печально заметил Моргачев, принимая из рук Алексея рюмку. - Что это?

- Это, чтоб не болеть, - сказал Алексей и выпил одним махом.

- Да, болеть, не дай бог, - засуетилась Моргачева. - Вот у нас на работе был случай в прошлом году, ужас просто - молодой сравнительно мужчина пришел, закрылся в кабинете и умер, А у него двое детей, представляете? Правда, не грипп - а сердце, но все равно, вот как бывает.

- За скорейшее и полное выздоровление нашего уважаемого, - начал было важно произносить Моргачев, высоко подняв руку с рюмкой, но закончить ему не удалось. В дверь опять звонили.

- Может быть мама что-то забыла. - подхватился Алексей и побежал к двери.

- Лучше жить здоровым, чем помирать больным, - высказался тихонько Моргачев. Kивнул сам себе и выпил. Моргачева рюмочку свою отставила, приблизилась к двери заинтересованно.

В дверь входил высокий пышноволосый молодой человек в светлых брюках, кожаном пиджаке с корзиной цветов на вытянутых руках.

Это был Леонид, брат Алексея. Моложе десятью годами, выше, шире в плечах, свободнее в движениях. За ним следом входил его спутник, лысый, бородатый, в джинсовой куртке и очках, прижимая руками к груди несколько бутылок шампанского.

- Привет честной компании, - возвестил свой приход Леонид. - Желаю обнять милых сердцу родителей! Имею полное право!

- Папа в больнице, мама поехала к нему, только что я проводил ее, - сразу же сообщил ему Алексей.

- Стоп, какая больница? - остановился Леонид. - Ты о чем?

- Позвонили с работы, сообщили, наверное, приступ.

- Ни фига себе, подарочек, - присвистнул Леонид и опустил цветы на пол. - Вот так дела... Блин, это да...

- Именно, - сказал Алексей и неодобрительно покосился на спутника брата.

Тот стоял у двери и с интересом разглядывал всех присутствующих.

- Чего будем делать? - повернулся к нему Леонид.

- Я думаю, для начала следовало бы цветы поставить куда следует, - низким приятным голосом проговорил бородатый, и качнул своей ношей. - И вот это.

- Да, та прав, - согласился Леонид, поднимая корзину. - Эй, кума, найди им место, - протянул он цветы Людмиле.

- Сколько раз я тебе повторяла, я тебе не кума, - фыркнула Людмила, корзину все-таки принимая.

- Ну, золовка, сноха, какая разница... Суть не в названии, верно?

Леонид освободил своего товарища от бутылок и направился в кухню.

- Холодильник, надеюсь, не станет возражать?

Моргачевы переглянулись, Алексей подождал какое-то время, затем закрыл дверь и пошел за братом. Леонид уже возвращался, и они столкнулись в дверях.

- Кстати, а это Лохвицкий Юра, - представил он бородатого, - мой друг. Гений, между прочим. Да. - Он приобнял Лохвицкого за плечи и повел его в гостиную, рукою при этом словно экскурсовод, показывал на стоящих Моргачевых. - Вот, а это, Юра, как ты, наверное, догадался наша семья, фэмели, семейка туземных Адамсов. Без головы, правда, и без Елены свет Петровны, матушки, иначе говоря, нашей, которые отсутствуют по уважительной причине, состоянием здоровья. Да, Моргачевы, родственники со стороны жены брата. Вот как обстоят дела.

- Лёнечка, вы такой шутник, - улыбнулась натянуто Моргачева.

- Это верно, - подтвердил Леонид и остановился на пороге гостиной, оценивая обстановку. - А почему такой кромешный мрак? - он потянулся к выключателю.

- А что, очень романтично при свечах, - сказал протяжно Лохвицкий.

- При свече.

- Свеча горела на столе, свеча горела...

Несколько раз безрезультатно щелкнув клавишей выключателя, Леонид сделал вывод:

- Тем более что... - он выразительно развел руки в стороны, - Другого и быть не может.

Людмила вернулась без корзины, остановилась возле матери, встретилась с нею взглядом.

- Что будем делать? – прошептала та.

- Надо было сначала позвонить, прежде чем идти-то, - прошептала в ответ дочь и передернула голыми плечами.

- Но, Людочка, чего ж звонить-то? - недоуменно воскликнула Моргачева. - Ты молчишь, значит все идет нормально, вот мы и собрались, подарок приготовили...

- Кто ж мог подумать, что в такой день и вдруг случится такое, - вставил Моргачев, складывая руки у себя на животе и склоняя голову.

- А может быть, сядем на кухне? - весело предложил Леонид. - Праздник ведь не отменяется, верно? Как, сватья?

- Как ты можешь паясничать, когда там, - резко бросил Алексей, показывая кивком на дверь и подразумевая случившееся.

- Ах-ах-ах. Мы-то тут - возразил Леонид.

- Вот именно!

- И я с утра ничего не ел. Кушать очень хочется.

- Потерпишь!

- Мальчики, не надо ссориться, - попыталась успокоить братьев Моргачева. - Может быть, было бы гуманно действительно пока перекусить мальчикам...

- Мама, - тут же одернула ее Людмила.

- А что тут такого? - просто спросила она. - Не понимаю.

- Охо-хо-хо, - вздохнул Моргачев.

И повисла в доме пауза.

Алексей ходил по коридору взад и вперед. Людмила с родителями скрылась в комнате. Леонид, взглянув на своего товарища, построил разочарованную гримасу - мол, вот какая незадача, рассчитывали на одно, а получаем совсем другое.

Впрочем, Лохвицкий никак на это не прореагировал, он стоял, держась руками за спинку стула, и с интересом наблюдал за происходящими со свечой изменениями, за тем, как стекал, оплавляясь, стеарин. Черные его глазки посверкивали при этом из-под стекол очков. Алексей, устав ходить, сел и обхватил голову руками. Иногда он начинал качать ею и стонать.

- Ах, как все нелепо, как нелепо, - причитал он чуть слышно. - Господи, как глупо... Не дай бог, если... Господи, и именно теперь. Ах, как глупо, как глупо... Ну, зачем?..

Оглушительно резко в притихшей квартире зазвонил телефон.

Алексей вздрогнул и вскочил.

Тут же появились и Моргачевы. Все внимательно смотрели на трубку, на руку Алексея, когда он снимал ее, на его движущиеся губы, произносящие:

- Да, слушаю вас.

Голос Алексея звучал сдавленно.

- Кто? Ах, это вы, Владимир Андреевич, здравствуйте. Нет, это Алексей, Да, да, у меня все по-старому, спасибо. Нет, папы пока нет. Ну что вы, что вы... Да, обязательно. Конечно. Всего доброго, Владимир Андреевич.

Он положил трубку на место и объяснил:

- Это Ермолаев. Видно, поздравить хотел.

- Помнит даты, - усмехнулся Леонид. - Надо же, памятливый какой.

- Помнит, - согласился Алексей.

- Записывает, - ввернула Людмила. - На то он и заместитель.

- Бывший, - уточнил Леонид.

- Да, бывший, - вновь отрешенно повторил за братом Алексей и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь - Он, надо понимать, еще не знает? - посмотрел при этом на Людмилу.

- Узнает, - сказала жена. - Не исключено, что для проверки он и звонил.

- С него станется, - хмыкнул Леонид.

- Ах, черт возьми, черт возьми, как все не вовремя, как не вовремя! - обхватил себя руками Алексей.

Тут посчитала необходимым вступить и Моргачева.

- И чего людям надо? Звонят-названивают себе бесцеремонно, когда тут такое горе. Никакого стыда нет у людей. Прямо так и хочется…

- Мама, - привычно одернула Людмила.

- Ну что, мама? Разве не так, - повернулась к ней Моргачева,- я бы индивидуально и конкретно никогда не стала звонить в такую минуту, тем более что еще пока ничего и не известно.

Моргачев по-отечески похлопал Алексея по плечу, успокаивая, сказал мягко:

- Не стоит, Лёшенька, так расстраиваться, поверь не стоит. Все, вот увидишь, будет хорошо, все обойдется. Уверен, что прямой угрозы, то есть непосредственной опасности нет. Ведь папа последнее время хорошо себя чувствовал, ни на что не жаловался, так ведь?

- А он у нас вообще никогда ни на что не жаловался. Он у нас из тех, кто думает сначала о родине, а потом уж о себе и обо всех остальных, - высказался Леонид, явно чувствующий себя неловко и от этого нервничающий.

- Прекрати юродствовать, - устало попросил брата Алексей.

- Наоборот, я горжусь.

- Все равно прекрати. И без тебя и без твоей гордости тошно.

- Мальчики, не надо, - без всякого энтузиазма проговорила Моргачева, лишь бы что-то сказать.- Думать сейчас надо о положительном. В хорошем смысле этого слова.

- Да, жизнь сложная штука, - философски заметил Моргачев. - Тут уж жалуйся, не жалуйся, а как прижмет...

Его никто не поддержал, но никто не стал и опровергать его мнения.

А потому, обведя присутствующих взглядом, Моргачев посчитал себя вправе продолжить рассуждение:

- Вот Ермолаев этот. Взять хотя бы, собственно говоря, персонально его. Был совсем недавно при деле, был в курсе всех событий, мог влиять на них хотя бы косвенно. Но имел ко всему самое, что называется, тесное соприкосновение. А теперь он бывший. Он же не намного и старше... А каково ему теперь? Одна радость - вот так вот при случае позвонить, напомнить о себе... Да...

- А при чем тут Ермолаев? - поинтересовалась слушавшая внимательно Моргачева.

- К слову. А взять ту же Африку. Недавно показывали какую-то страну по телевизору, по какому каналу точно не припоминаю, - так там люди совершенно голыми до сих пор ходят. И ничего. У них там климат позволяет. Да...

- А по праздникам они там друг дружку хором кушают, предварительно хорошенько прожарив на вертеле, - развил мысль Леонид.

- И что ж теперь будет? - вздохнул протяжно Моргачев.

- Надо что-то делать, надо что-то делать, - как заклинание повторял Алексей, никого не слушая.

- Вот и занялся бы люстрой, - напомнила ему жена.

- Что? - не понял Алексей.

- Свет! - уточнила она и показала рукой на дверь гостиной.

- Господи, да причем тут свет, когда...

- А что, ты хочешь теперь всю оставшуюся жизнь в темноте сидеть?

- Люда, - вмешалась Моргачева,- ну не надо так обострять.

- А что он в самом деле стонет, как я не знаю кто, вместо того, чтобы заняться делом? Все польза, - проговорила Людмила язвительно и вышла.

Лохвицкий улыбнулся при этом и поменял позу, стал с интересом разглядывать всех членов семьи. Происходящее ему явно нравилось.

Леонид часто поглядывал на него и нервничал, веки его странно дергались, руки не находили места, - он то засовывал их в карманы пиджака, то приглаживал ими волосы, то теребил брелок с ключами. Он был явно удручен случившимся, и взвинчен той нелепой ситуацией, в которой оказался вместе с товарищем, вместо того, чтобы, как ожидал - явиться к застолью, пить, есть, шутить и веселиться. При этом он не вполне даже отдавал себя отчет в том, что тревога о положении отца незаметно после первого шокирующего удара отодвинулась на задний план, ощущается не столь реально и остро, как собственные заботы. Будто нечто второстепенное из списка малоприятного житейского набора. А вот положение, в котором он сам оказался, как рисуется квартира и все семейство в глазах Лохвицкого, нервировало жутко своей натянутостью. Всемирный конгресс уродов! Особенно же раздражало его, что Алексей уж очень демонстративно переживает, словно специально показывает, как он один близко принимает к сердцу болезнь отца, подчеркивая тем самым, что все остальные, мол, козлы бесчувственные, бараны бессердечные. Что, мол, раз такое случилось - все должны стонать, рвать на себе остатки волос и биться головами об стену. Параноик, блин!

Леонид не мог сдержаться и, подхватив интонацию Людмилы, громко проговорил ей вслед, адресуясь, конечно же, к оставшимся и всего более к брату:Алексей вскинул глаза на Леонида, сжал зубы и вышел в ту же дверь, что и Людмила.

- Ну что, Юра, правда, весело мы живем? - спросил Леонид Лохвицкого и странно засмеялся при этом. - Знай наших!

Моргачевы переглянулись выразительно, но с мест своих не сдвинулись. Атмосфера в доме густой наэлектризованностью, висящим в воздухе предощущением скандала притягивала их, не позволяла уйти с места события. Они словно потяжелели, наполняясь ожиданием.

Лохвицкий поправил свои очки, крякнул, продолжая улыбаться чему-то своему, и спросил Леонида:

- Старичок, сто тысяч раз прошу прощения, а где тут у вас этот самый нужный чулан?

- Чего?

- Нужник, спрашиваю, игде?

- Ах нужник. Туалет в смысле? Так бы сразу и говорил. Пойдем, я тебя провожу.

- Да нет, мил друг, покорнейше благодарю, однако с этим я пока и сам кое-как, но все-таки еще справляюсь. Ты мне только направление верно укажи. В какую сторону держать путь для отправления естественных человеческих надобностей? Туда?

- Да.

Моргачева хихикнула, прикрывая рот кокетливо ладошкою. И посмотрела на мужа, как бы приглашая его разделить с нею веселье. Тот остался непроницаемым.

Тут появился Алексей в больших резиновых перчатках с плоскогубцами и почему-то с молотком. Леонид встретил его новыми шутками:

- О! Явление! А противогаз почто снял? Лёха, а топор-то остро наточенный где?

Алексей молча прошел мимо, остановился под люстрой и внимательно посмотрел на нее.

- Сейчас мастер сосредоточится, выберет направление деятельности, способ решения проблемы, выявит источник неполадок и будет ремонтировать непосредственно объект неисправности, - комментировал Леонид действия брата. - Надо спасаться, пока не поздно.

- Помог бы лучше, чем изголяться-то, - вошла Людмила и картинно подперла свои крутые бока руками.

- Слушаюсь, - с готовностью гаркнул Леонид. - Кого будем убивать?! Разумеется, тещу!

Он неожиданно подскочил к Моргачевой и обнял ее сзади, та, разумеется, взвизгнула.

- Ничего страшного, мамаша, не волнуйтесь, - уговаривал её Леонид, -Это не больно, один удар молотком и все позади... Только без рук, прошу вас. Ну, Лешка, давай!

Алексей развернулся и молча подошел к теще, слабо пытающейся освободиться от объятий Леонида. Она посмотрела на молоток в руках зятя и тоненько заголосила:

- Мальчики, хорошие мальчики, вы что?!

- Слабонервных и беременных просят удалиться, сейчас будет море крови! - страшным голосом возвестил Леонид.

Моргачева заверещала.

- Мама, прекрати! - резко крикнула Людмила, занятая перемещением посуды на столе.

Она освобождала центральную часть, ту, что под люстрой.

- Но он меня щекочет, - сквозь смех и взвизгивания сообщила Моргачева. – Оёй, не могу!

- Папа, хоть ты забери ее! - пыталась перекричать ее дочь.

- А я не отдам, - заявил Леонид. - Она теперь моя! Давай, брат, второго такого случая может не быть. Скажем, что несчастный случай. Упал, мол, инструментик-то на головку. И все! Леха, она вырывается. Скорей решайся...

Моргачевой удалось освободиться, она шумно дышала, поправляла прическу и платье.

- А каков был шанс, - мрачно пошутил Моргачев.

- Фу на тебя! - ткнула его в бок жена.

- Да, Леха. упустил ты момент. Папаша был бы тоже не против!

Алексей посмотрел на Леонида отрешенно и прошел в конец коридора к выступающему застекленному ящичку со счетчиком, открыл дверцу и нажал на кнопку автоматического предохранителя. Свет во всей квартире погас. Послышался глухой голос Лохвицкого:

- Э! Кто там балуется?! Накажу!

- Нет, скорее всего надо в самой люстре посмотреть. Может просто лампочка, - сказала Людмила. – Иди сюда, я приготовила стол.

Алексей послушно включил свет и аккуратно прикрыл дверцу электросчетчика. На освобожденное место на столе был водружен стул. Людмила со свечой в руках демонстрировала этот постамент. Алексей потрогал ножки стула. Заменил его другим. Моргачева бережно подхватила вазу с цветами и, проговорив, «от греха подальше», вынесла ее в другую комнату. Леонид, остановившись в дверном проеме, смотрел на неуклюже взбирающегося на стол брата.

- Может быть газету подстелить? - спросил он.

- Сойдет и так. Стирильно, - ответила Людмила.

- Я в том смысле советую, чтобы повыше было.

- Идиот.

- Алексей, может быть не надо? - продолжал Леонид в то время, когда брат уже вставал на второй стул и пробовал его устойчивость. - Дождись хотя бы наследников.

Алексей распрямился в полный рост и уже мог достать до причудливых бронзовых завитков, где в патронах гнездились лампочки. Он шутливо затряс коленями и проговорил:

- Прощайте, братцы!

- И этот туда же, шутник! - усмехнулась Людмила. - Смотри, лучше, не упади.

- А ты веревку не забыл? - лениво продолжал ерничать Леонид.

- Он все-таки шатается, - сказала Людмила. - Надо придерживать.

- Ты, Люда, оставь свечку и иди отсюда, ладно, - мягко попросил сверху Алексей.

- Это хорошая мысль. Совсем, - подхватил Леонид.

- Размечтался, - парировала Людмила.

- Так. Хватит вам, - прервал их Алексей.- Лень, иди и в самом деле подержи, а то он шатается, как я не знаю что.

Алексей дотянулся до первой лампочки и попробовал ее выкрутить, но у него ничего не получилось.

- Интересно, сколько лет назад вывинчивались эти лампочки? - спросил он кряхтя. - Или они тут всю жизнь?

- Ты не очень-то пыли там, - посоветовала жена.

- Может быть надо смазать чем-нибудь? - неожиданно громко предложила Моргачева. - Мой папа, помню, растительным маслом смазывал.

- Мама!

- Ну что мама, как что так сразу - мама. Да, смазывали, на даче, растительным маслом... Только не лампочки, кажется...

- Нет, не идет, - оставил очередную попытку Алексей.

- Я все понял, - воскликнул Леонид. - Сейчас все будет ок-кей! Внимание. Леха, крепко возьмись за лампочку, мы поднимаем стол и начинаем вращать тебя. А мамаша энергично ходит вокруг стола против часовой стрелки. Пошли, мамаша!

Моргачева послушно начала маршировать, высоко поднимая руки и глядя вверх. И только через некоторое время, увидев, что Леонид смеется, что Людмила неодобрительно качает головой, она спросила:

- А зачем?

- Чтобы у вашего зятя голова не закружилась! Хах-ха-ха...

- Кажется, провернулась, - сообщил сверху Алексей.

- Я ж говорил, что поможет! - все в том же тоне продолжал Леонид, умудряясь, одной рукой придерживая стул, второй брать что-то из тарелки и жевать.

- Так мне ходить или не ходить? - не могла понять Моргачева.

- Обязательно!

- Мама! Ленька, прекрати издеваться, или я не знаю, что будет! - Строго сказала Людмила и посмотрела на появившегося в дверях Лохвицкого.

Он остановился рядом с Моргачевым и поправлял штаны. Внимательно при этом рассматривал новую мизансцену в комнате. Алексей вынул лампочку из гнезда и протянул ее вниз:

- Возьмите, кто-нибудь, гляньте, перегорела она или нет, а то мне здесь ни черта не видно.

Леонид взял лампу, глянул на просвет, прищурившись.

- Вроде целая.

- А ну-ка дай сюда, - по-хозяйски забрала лампу Людмила и вышла в прихожую. Оттуда послышалось:

- Целая! Сам ты целый. Перегорела, конечно же... Проверь, как там остальные.

- Сейчас, если смогу.

- Лёшенька, осторожней, прошу тебя, мебель такая неустойчивая, - вставил свое слово Моргачев.

- Не упади на тещу! - подхватил Леонид.

- Боже сохрани, - поддакнул Алексей и подал брату очередную вывинченную для экспертизы лампу.

- А вот эта точно целая, - заключил тот, внимательно осмотрев ее.

- Давай сюда, я ее в другое гнездо вверну. А эта? – вновь присел с лампочкой Алексей.

- Горелая. Или нет? Тоже целая.

- Не могли же они все перегореть в раз, верно, - не то спросила, не то утвердительно заявила Моргачева, - Так разве бывает?

- В нашем доме все бывает, - веско заявил Леонид, и Моргачев отметил подчеркнутое это "нашем", отнеся его на свой счет.

- А может быть в вашем доме все-таки пробка сгорела? – не упустил возможности отыграться в тонкой пикировке тесть. - Пойти глянуть.

Моргачев степенно прошел по коридору, остановился возле шкапчика, принялся внимательно изучать расположение пробок.

За это время Людмила подала мужу две новых лампочки, которые тот и вкрутил на место перегоревших.

- Я пробую, - прокричал из коридора Моргачев.

Там что-то щелкнуло, весь свет в квартире погас. После очередного щелчка он загорелся снова. Люстра, как была, так и осталась мертвой.

- Да, придется все-таки электриков вызывать, - сказал на это Алексей.

А простодушная Моргачева подошла к выключателю и нажала пухлым своим пальчиком с вмявшимся в лоснящуюся кожу перстнем белую клавишу. Свет зажегся, люстра засияла, вызвав восторженный вопль Леонида, хлопанье в ладоши Людмилы и неистовые крики браво со стороны Лохвицкого.

- Да здравствует свет! - прокричал он.

И затем, утихомиривая остальных, шагнул вперед, поднял руки.

- Братцы, - восклицал он, активно жестикулируя, - братцы вы мои разлюбезные, вы себе даже не представляете, насколько здорово все то, что вЫ тут делаете! Это же просто блеск! Ионеско отдыхает, мамой клянусь!

Леонид оставил стул, предоставив брату спускаться самостоятельно, и подошел к Лохвицкому.

- Драматург заговорил! Что значит вовремя посетить нужный чулан. Помогло!

- Красота, - восторженно пропустил мимо ушей его колкость Юрий. - Это же просто подарок. Потрясная авангардная пьеса под названием "Люстра" или еще лучше "К свету". А?! Великолепный ход - из полной тьмы смельчак пробирается к свету. Кто-то мешает ему, раскачивает под ним стул, кто-то плетёт интриги с ожиданием долга, а кто-то мирно спит, переваривая сытный ужин, пока света нет. Тугим узлом сопряжены судьбы, потому что всех устраивает темнота, скрывающая грязь, пороки, невежество и прочую дрянь.

- Не зря погостили, - сухо сказал Алексей, примериваясь, куда бы безопаснее всего ступить на стол.

- Не зря, ох не зря, - продолжал возбужденно вертеть руками драматург и переставлять попадающиеся предметы. – Это вернее верного, стопудово - это так!

- Причитается, - улыбнулся Леонид.

- Сочтемся, - отмахнулся Лохвицкий. - Вы поймите, тут в простой бытовой сцене сфокусированы все социальные и даже глобальные, если хотите, конфликты! Класс! Алексей нерасчетливо шагнул по столу, задел овальное блюдо, потерял равновесие, стараясь, не наступить на прибор, спрыгнул со стола, неуклюже приземлился, упал, что-то зазвенело, разбившись. Алексей чертыхнулся и словно подстреленная птица, распластался на полу. Бездыханный.

Моргачева оказалась к нему ближе всех. Как водится, сначала она взвизгнула и вскинула ручонки свои к лицу. Затем она проворно стала собирать осколки.

- К счастью, к счастью, к счастью, - приговаривала она. – Лешенька, ты не ушибся?

- Живой.

- Кулёма, - оценила его действия жена, помогая подняться. – Хорошо, что я графин убрала, твоя мать бы этого не пережила.

- Да и тарелочка-то сервизная, - показала осколки Моргачева. - Была...

И вынесла разбитую тарелку на кухню, шумно вздохнув.

- И вот что еще, люди, - продолжал вещать воодушевленно Лохвицкий. - Усилия идущих к свету, несмотря на многочисленные преграды, препоны и просто провокации, приводят к успеху. И тут оказывается, что все, кому свет не был нужен или даже мешал, кто препятствовал только что, всё равно перестроились и приветствуют нового Прометея! Супер! Да здравствует свет!

- Есть предложение по этому поводу, - снял стул со стола Леонид, - сесть, как полагается.

- Не возр! - приблизился оживленный драматург, с удовольствием потирая ладони.

- Господа Моргачевы, где вы там? Есть предложение по поводу добычи света выпить и закусить, - громко позвал Леонид.

Алексей поднялся и вместе с Людмилой вышел. Получилось как бы специально, как бы демонстративно. И это еще больше подстегнуло Леонида.

- Прошу вас, гений, хоть нами и брезгуют, садитесь сюда, - куражился он, ставя сдвинутые на время ремонтных работ тарелки, рюмки и приборы на место. - Выпьем за новый шедевр.

Он налил из графина себе и Юрию, выпил, подцепил вилкою маринованный грибок, закусил. И только после этого сел.

- Напишешь? - спросил он, посмотрев на Лохвицкого, который гипнотизировал сквозь очки свою рюмку. Тот медленно выпил, и, зажмурившись, выждал минуту, словно прослеживая за действием проглоченной жидкости. Затем поставил аккуратно рюмку и ответил:

- Обязательно.

- Бред.

- Не спорю.

- Галиматья! - пододвинул к себе Леонид салатницу и стал есть ложкой прямо из нее с остервенением. - Собачья! Притом.

- Ленечка, следа за фразеологией, выбирай выражения.

- А пошел ты знаешь куда вместе со своими выраженьями, - зло прошипел Леонид, от еды впрочем не отвлекаясь.

- Грубый ты, - сказал Лохвицкий и налил себе еще. – Это не есть каращё.

- Леня, можно тебя на минутку? - позвал Алексей из коридора.

- Нельзя, - оборвал Леонид.

- Выйди, пожалуйста, - попросил брат настойчиво.

- Не выйду, - упорствовал Леонид.

- Как хочешь, - вошел в комнату Алексей и уже не считаясь с присутствием драматурга, который, не переставая есть, смотрел то на одного брата, то на другого с нескрываемым любопытством, проговорил отчетливо, явно сдерживаясь, - но только я хочу предупредить тебя, что это не общежитие и не пивнушка, где можно вести себя по-свински.

- Что ты сказал? - Леонид вскочил, сжимая кулаки.

- Что слышал, - спокойно ответил Алексей. - Только последняя скотина может вести себя так в подобной ситуации. Ни грамма совести или уважения. В тот момент, когда папа, может быть...

- Пошел ты, - махнул на него рукой Леонид и прошагал мимо, угаснув вдруг и моментально потеряв весь свой завод, бойцовский пыл. Опустив голову, он миновал коридор, открыл дверь и ушел, не простившись.

Алексей растерянно проводил его, потом перевел взгляд на Лохвицкого, который как ни в чем не бывало, сидел за столом и спокойно уписывал закуску. Никак не ожидал Алексей такой реакции со стороны брата. Характер Леонида был ему хорошо известен. Много лет они сталкивались во взглядах на самые, казалось бы бесспорные вещи, спорили, обвиняли друг друга, доходило и до вражды. Ни в какую никто не хотел уступать. И если со стороны младшего Леонида это было объяснимо - он привык быть в центре внимания, привык быть любимцем в семье, привык с детства чувствовать себя всегда правым, - ему позволялось многое, прощалось почти все - и рос капризным, никогда не уступал. Для Алексея же это было чем-то вроде самозащиты, самоутверждением что ли. Он старался изо всех сил любым способом отстаивать свое мнение, - в брате видел только то, чего сам был лишен, и чувствовал постоянно некую затаенную обиду. Может быть из-за обделенности вниманием, может быть из-за того, что Леонид был всегда более ловким, спортивным, сообразительным, хитрым, удачливым. Алексей находил особенное удовольствие утверждать себя в споре с братом по любому пусть даже и самому пустяковому вопросу. Когда пять лет назад Леонид вдруг объявил о женитьбе своей, папа сумел устроить ему и его жене прописку в бабушкиной квартире, она тогда еще была жива. Стали видеться реже, общение приобрело оттенок спокойного отстранения, вежливой терпимости. Но все же порой случались стычки ожесточеннее прежних. И братья по молчаливой договоренности сами по себе практически не общались, только при семейных торжествах, только посредством родителей, с которыми продолжал жить Алексей.

Поступок Леонида удивил Алексея. Хотя и было видно ему с самого начала, что Леонид не в своей тарелке, от того и куражится, что нервничает. Заноза сидела во взгляде. Что- то подсказывало Алексею, что напряжение, которое внес в дом Леонид, происходит от того, что он по каким-то странным причинам не мог не привести сюда этого лысого красавца Юру. Он очевидно жутко тяготился его присутствием, но и из-за него же главным образом хорохорился, лез в бутылку. При всем том он явно сдерживал себя, не был, как обычно ядовито-насмешливо-агрессивен. Сообщение о приступе случившимся с отцом сбило его с ног, это было видно, но не мог он открыться хоть на йоту, показать свои истинные чувства посторонним, каковыми, несомненно, были для него Моргачевы. Жена брата и ее семейство были объектом его постоянных насмешек. Что ни в коем случае не способствовало нормализации отношений братьев. Впрочем, шутил и измывался Леонид достаточно беззлобно. Тем не менее дистанция определилась сразу и глубокий ров никогда никем не был преодолен. Леонид иногда держался вовсе отчужденно и кроме неловкости никаких огорчений никто не испытывал. В этот вечер все шло наперекосяк. Такой вот выдался вечер. Если бы он встретился с мамой до ее отъезда, то, возможно, все пошло бы по-другому. Они умели ладить и понимали друг друга, как никто в семье. Но мамы не было. А теперь вот и Леонид ушел.

Алексей стоял и смотрел на Лохвицкого. Вернее, он смотрел в его сторону, но мимо, сквозь его лысую голову: Юрий поднял взгляд, поправил очки.

- Ей богу, ребята, мне у вас нравится, - вдруг сказал он и откинулся на спинку стула. – Вы такие все прикольные. Ты не куришь? - спросил он Алексея.

Алексей усмехнулся и вышел из гостиной. Не смог он, как только что собирался, выставить этого субъекта из квартиры, не смог сказать ему, что воспитанный человек должен был бы понять и почувствовать сам, - неудобно находиться в чужом доме в такой ситуации. Лохвицкому же она - эта ситуация - явно было по душе.

Людмила и Моргачевы сидели на кухне. Вернее, Моргачевы действительно, сидели, а вот Людмилу мать постоянно заставляла вертеться перед собой, отходить дальше, подходить ближе: она оценивала новое платье дочери.

- Ну ты тоже даешь, целый час хожу, а ты и не замечаешь, - упрекнула дочь родительницу.

- Как это не замечаю, я сразу заметила, это именно та ткань, о которой мы тогда с тобой говорили. Ну?

- Еще бы.

- Встань-ка... Повернись... Вроде нормально. Не слишком ли голо только?

- Самый класс! Пока есть, что оголять...

- Дорого, небось?

- В пределах... Главное, ты посмотри, как ткань летит, как складочки ложатся, - красовалась Людмила.- Это же настоящий супер-пупер блеск!

- И цвет твой, - одобрительно кивала Моргачева.

Муж её меланхолично жевал что-то, прислушиваясь к голосам и шумам в гостиной. Услышав, как хлопнула дверь, он насторожился, шикнул на женщин, те тоже притихли, отвлеченные от полета ткани. Пауза томила их недолго, скоро появился Алексей.

- Что, убрался, наконец? - опросила его Людмила.

Алексей кивнул утвердительно.

- Слава богу. А то мне показалось, что этот лысый ненормальный какой-то, с приветом...

На этих словах, сияя широкой улыбкой, с графином водки в руках, в кухню вошел Лохвицкий. Он, конечно же, слышал отзыв Людмилы о себе любимом. По-родственному обнял Алексея за плечи и пропел сладким голосом:

- Вот вы где прячетесь, милые вы мои. А у меня созрел очень актуальный тост,- продемонстрировал он графин в качестве подтверждения.

Моргачевы переглянулись выразительно, Алексей постарался освободиться от объятий, Людмила решительно шагнула навстречу гостю и забрала у него графин бесцеремонно:

- Вот что, милый мой, - сказала она ядовито,- у меня тоже есть тост и как раз про тебя.

- Очень интересно, - добродушно улыбался драматург, а глаза его сузились под очками и словно притаились. - Я вас самым наивнимательнейшим образом слушаю.

- Не пора ли, милый, тебе пора? - в упор опросила Людмила.

- В каком смысле? - переспросил Лохвицкий.

- В том смысле, что не пора ли и честь знать?

- Я так понял, вы меня гоните? Верно? Самым примитивным образом гоните в шею? Ведь так?

- Угадал.

- Как это мило.

- Тогда, всего хорошего, если все мило, до свидания. Пойдемте, я вас провожу. - Людмила поставила графин на стол и жестом пригласила драматурга к выходу. Тот и с этим предложением радостно согласился.

- До новых встреч, друзья. Было очень...

Но Людмила не дала ему закончить фразу, подтолкнула к двери. Оставшиеся на кухне Моргачевы переглянулись, при этом супруг выразительно поднял одну бровь, как бы салютуя бравым действиям дочери. Моргачева бесшумно захихикала, привычно прикрывая рот пухлой ладошкой. Алексей шагнул к столу, взял графин в руки и достал стакан. В этот момент раздался звонок.

Людмила открывала дверь, чтобы проводить Лохвицкого, а на пороге стояли Елена Петровна и Леонид.

Вернулись.

- Ключи я в другой сумочке, - объясняла Елена Петровна, заходя в квартиру. Лицо ее было бледным, глаза растерянными.

- Добро пожаловать, - картинно склонился Лохвицкий. И ручку свою правую к полу опустил, будто бы церемонно шляпу несуществующую кладя к стопам госпожи, но на самом деле просто собираясь снять пылинку с лакированного кончика своего башмака.

Елена Петровна недоуменно взглянула на него, потом на Людмилу. Та едва заметно усмехнулась, отступая вглубь коридора.

- Это Лохвицкий, мама, - объяснил Леонид. - Мой приятель. Драматург.

- Очень приятно, - рассеянно проговорила Елена Петровна и прошла мимо, тут же и забыв о нем. Движением руки Лохвицкий задержал Леонида и, глядя снизу вверх, тихо проговорил:

- Меня тут выставить собрались. Я мешаю? Мне уйти? Э?

- Уйдем вместе, как договорились, - ответил Леонид и пошел в комнату, где уже собрались все, обступили Елену Петровку, слушали ее сбивчивый рассказ. Лохвицкий погладил себя по лысине и тоже подошел.

Елена Петровна говорила бесцветным голосом:

- К нему не пустили. Поговорила я с Николаевым. Он сказал, что заключение делать преждевременно. Но положение серьезное.

- Он так и выразился? - спросил Алексей.

- Да. Сразу же, как привезли, сделали инъекцию. Какой-то новый японский препарат, не знаю... Да... Вот и все. Надо ждать. Завтра он обещал позвонить. До обеда.

- Кто, папа? - поспешил Алексей.

- Николаев, - нежно взглянула на него Елена Петровна. - Сообщит состояние.

- Ну нет уж, завтра я сам там буду.

- Положение серьезное, - выдохнула Елена Петровна и опустила глаза.

- А у нас люстра чуть не упала, - вдруг сказала Людмила, и сама тут же поняла, что могла бы этого и не говорить. У нее, как у многих женщин, слова опережали их осмысление, порождая тем самым массу неловкостей и курьезов. Этот был из разряда обычных, на него никто и внимания не обратил. Сказала и сказала.

- Мама, успокойся, прошу тебя, - наклонился к начавшей всхлипывать Елене Петровне Алексей. - Если там сам Николаев, значит все будет по высшему разряду. Тем более, ты сама сказала, что уже сделали инъекцию. Все будет в порядке, вот увидишь, он завтра позвонит и скажет, что все хорошо...

- Но, Лешенька, он же меня даже не пустил туда, к нему... И так смотрел на меня... Вернее, никак не смотрел, прятал глаза…

- Правильно сделал, что не пустил. Папе нужно полежать, успокоиться, а ты бы его своим появлением только разволновала. Видишь, все нормально, все правильно...

- Но он мне два раза повторил, что положение серьезное, ты понимаешь, что это значит?

- Я понимаю одно, мама, что тебе надо успокоиться.

- Действительно, мамуля, не расстраивайся ты так прежде времени, - довольно беззаботно брякнул Леонид, думая лишь о том, чтобы поддержать маму и успокоить ее, но и сам понял, что вылетела утлая инфантильная двусмысленность. Закусил губу, боднул воздух прежде чем услышал:

- А когда по-твоему расстраиваться? После времени? – спросила Елена Петровна и плечи ее затряслись.- Мамочка, ну зачем ты так, он не это хотел, - стал оправдывать брата Алексей, и тут же добавил Леониду. - А ты думай, что ляпаешь, дуролом!

- Да что вы все! - взмахнул руками отчаянно Леонид. - Я же имел в виду, что пока нет ясности даже у Николаева...

- Лёня, я прошу тебя, - взмолилась Елена Петровна.

- Тебе лучше помолчать, - тихо, но внятно сказал Алексей брату.

- Дети, - беспомощно подняла на сыновей глаза Елена Петровна и протянула им руки.

В наступившей довольно тягостной паузе резко и чужеродно прозвучал высокий голос Лохвицкого. Он откашлялся и заявил, ни к кому конкретно не обращаясь, но в поисках общего внимания выходя на центр гостиной, ближе к столу:

- Вот что я вам скажу, товарищи вы мои дорогие. Слушаю я вас и удивляюсь, честное слово. Взрослые люди, а говорите о каких-то инъекциях-хренъекциях. Мне больно это слышать. Неужели вы на самом деле принимаете все это всерьез?

Последний вопрос он почему-то адресовал Моргачеву, чем смутил его и вынудил вжать голову в плечи, сделать неопределенное движение всем телом, обозначающее полную непричастность к происходящему.

Елена Петровна подняла голову и к изумлению своему увидела прямо перед собой совершенно незнакомого человека, лысого и в очках, говорящего вещи совершенно непонятные. По ее лицу было видно, что она сомневается в реальности стоящего перед ней человека.

- Мама, это Лохвицкий. Юра, мой приятель, - еще раз представил Леонид своего товарища и почему-то покраснел при этом до ушей.- Я пригласил его...

- Да, так я что могу сказать, - хотел продолжить свою речь драматург, но Леонид прервал его:

- Юра, может хватит?

- В чем дело, старик? Что-то не так?

- Я прошу тебя.

- Нет, почему же, пусть твой товарищ говорит, - разрешила Елена Петровна. - Даже интересно, что он хочет нам поведать...

- Мама, - теперь уже удивился Алексей, и отошел к окну.

- Простите, Елена Петровна, вы воды хотите? - вдруг наклонился к ней Лохвицкий, заглядывая в глаза, - а то ведь в этой кутерьме никто и не догадается позаботиться о вас. Сухо во рту? Сельтерской какой-нибудь газировочки не налить ли?

Он спрашивал, а сам ловко действовал, используя расставленные на столике бутылки, фужеры. Налил, протянул один бокал Елене Петровне, второй осушил сам.

- Спасибо, вы очень любезны, - тихо поблагодарила Елена Петровна.

- Пустяки, - поставил свой фужер на стол Юрий и оперся руками о стул. - Так о чем это я, бишь? Ах да, о медицине. Очень хорошо. На мой взгляд вы все допускаете одну принципиальную ошибку, - Лохвицкий многозначительно поднял палец.- Вольно, или невольно, это уже другой вопрос. Насколько я понял, вы наведывались в некое весьма почтенное учреждение ведомственного здравоохранения. Не так ли? Верно я сориентировался по ходу действия пьесы? - опять свой вопрос Лохвицкий задал так, что показалось будто адресован он Моргачеву. Тот опустил на всякий случай голову пониже, но при этом продолжал с любопытством прислушиваться ко всему происходящему...

- Разумеется,- ответила Людмила пренебрежительно.

- Вот! - остался доволен ответом драматург. - Теперь следите за ходом моих мыслей и постарайтесь, если сможете, их опровергнуть. Я бы своего родителя, будь он теперь жив и заболей, ни за какие коврижки бы не отдал в ведомственное учреждение нашего здравоохранения, ни боже сохрани! Я отвез бы его в самую что ни на есть заштатную районную больничку, и там бы с легким сердцем оставил!

Закончив свой тезис, Лохвицкий победно сложил на груди руки и посмотрел на всех выжидающе, словно смакуя произведенный эффект.

- Ну и ладно, - махнул на него рукой Алексей.

- Подожди, Леша. А почему? - обратилась с вопросом непосредственно к оратору Елена Петровна. - Почему бы вы так поступили? Потрудитесь объяснить.

- Объясняю, - начал воодушевленно Лохвицкий и снова задвигал руками в такт словам. - Так уж устроен мир, наверное, что бабочки летят на свет. Создавая привилегированную сферу медицинского обслуживания, плодя закрытые, ведомственные поликлиники и больницы, мы тем самым провоцируем нормальный социальный механизм: когда, ощущая престижность данного заведения, туда устраивают и устраиваются люди в основном по блату, люди со связями, получившие образование не потому, что очень стремились именно в эту сферу деятельности, а потому что кто-то способствовал, покровительствовал. Разумеется, грех винить специалиста, стремящегося на самое теплое местечко, обеспеченное новейшей техникой. Но если взглянуть на ту же проблему со стороны хворого, попавшего в эти очень белые стены, то что мы будем иметь? О каком врачебном таланте, призвании и даже просто возвышенном отношении к профессии тут можно говорить? Бездари с дипломами и связями постепенно плодятся, заполняя все согретые места. Это извечный синдром ползучей экспансии. Вы же замечали. Как плесень непременно расползается и занимает все доступное пространство?.. Да. И не лечить приходят они, а писать диссертации высосанные из пальца, остепеняться и повышать свой уровень благосостояния. О качестве лечения и о таланте диагностики говорить не приходится, все искупается для больного в лучшем случае фешенебельностью палат, технической оснащенностью и кормлением по внутриведомственному рациону. Основной тут принцип – выздоровеет это заслуга нашей медицины, не выздоровеет - медицина была бессильна.

Лохвицкий закончил фразу, разведя руки в стороны просительным жестом и мимикой как бы приглашая: Ну же, мол. Опровергайте!

- Бред, - сказал на все это Алексей.

- Очень убедительно, - тут же подхватил Лохвицкий.- И главное, доказательно. Вы имели в виду тот факт, что там все светила науки - академики, доктора, члены корры и тому подобное? Верно. Это-то и замыкает порочный круг - ведь пациенты наивно думают, что раз академик, то обязательно поможет в любом случае, спасет. И надеются на него, и, разумеется, мрут, как мухи. А что им еще остается-то?

- Бред, бред, бред! - закрыл уши руками Алексей.

- Послушайте, как вы можете вот так безо всяких оснований порочить хороших специалистов и честных людей? - вступила в разговор агрессивно Людмила.

- Без оснований? - изумился ее вопросу Юрий. - Но ведь вы сами в глубине души согласны со мною, я уверен. Ведь я...

- Нет, нет и нет! - громче, чем следовало бы, заявила Людмила.- Ни в коем случае. И слушать вас больше не хочу! - Она встала между Лохвицким и Еленой Петровной, спрашивая. - Почему мы должны терпеть это, я не понимаю. Что он говорит? Чего он хочет? Почему этот человек здесь?

- Люда, успокойся, - тихо произнесла Елена Петровна.

- Не хочу я успокаиваться. Какой-то придурок морочит вас, вы уши развесили, слушаете. Я не понимаю, что вообще происходит в этом доме, - она резко развернулась и стремительно вышла из гостиной, прошла в свою комнату и хлопнула дверью.

Моргачева согласно кивнула при этом, явно поддерживая и одобряя действия дочери. Леонид стоял, прислонившись к стене, и смотрел безучастно под ноги. Елена Петровна крутила в руках наполненный фужер.

- Извините, молодой человек, - тихо сказала она, - но я тоже не совсем поняла, что вы хотели сказать. Вы что, отрицаете медицину как таковую?

Лохвицкий приблизился к Елене Петровне, наклонился, стараясь заглянуть в глаза.

- Нет, милая Елена Петровна, я не о том. Я о позиции. Вы пойдите в любую районную больницу, чем глубже район, тем лучше, чем ближе к земле, тем выше окажутся там специалисты. Самых талантливых, самых одаренных в центре никогда не признают, потому что они бросают тень на признанные авторитеты. Так уж испокон веку повелось. Гении всегда сидят где-нибудь в глубинке, в сложных бытовых и материальных условиях кумекают, творят непосильное свое дело. А потом - бах! - и мир удивленно вскидывает брови: куда мы смотрели?! Почему раньше светлому таланту дорогу не давали?! А Кулибин этот, глядишь, переворот в науке совершил. А сам-то, не дождавшись всемирного признания, возьми и помре...

- Как-то даже странно, честное слово, от вас, молодого человека, слышать такое, - после небольшой паузы заметила Елена Петровна. - Вы такую мрачную рисуете картину, что мол, здесь в центре вообще никаких проблесков нет, никакой надежды...

- Я не знаю, как на счет надежды...

- Мама, ты что не видишь, что человек упражняется в красноречии, что ему просто заняться больше нечем, - зло оборвал Лохвицкого Алексей. - Он же дурачит нас или провоцирует, но вот на что и с какой целью? Этого я пока понять не могу.

При этих словах Алексей выразительно посмотрел на брата.

- Я не знаю, как на счет надежды, - повторил невозмутимо Лохвицкий, - но мысль моя сводилась лишь к тому, что я бы лично, если бы с моим родителем сегодня что-либо случилось, инсульт ли, радикулит ли - никаких поликлиник! Я отвез бы его к бабушке какой-нибудь, не в больницу, нет. К старушоночке, которая заговоры помнит, которая пошептать умеет, которая травочки в лунную ночь собирает да и высушивает их в баньке. Вот кто по-настоящему знает человека, его сущность, знает, чем и как врачевать его, как выхаживать. А всякие там рентгены, супертомографы, осциллографы – эта хренотень от лукавого, она губит, а не лечит. Совершенно очевидная вещь.

- Нет, это выше моих сил, что уже черт знает что! – Алексей вышел из комнаты и стал греметь табуретками в кухне.

- Вот такие вот получаются пироги, - закончил Лохвицкий.

- У вас, позвольте спросить, есть высшее образование? - поинтересовался Моргачев тоном инспектора по учету кадров. Он позвоночником почувствовал, что ему пора вступать в разговор и что именно таким вот образом – строго и корректно – удастся с одной стороны поддержать реноме семьи – что важно, - а с другой - вывести ситуацию из явно конденсирующегося напряжения.

- Даже два, - охотно откликнулся драматург и бодро повернулся к появившемуся собеседнику, красноречиво демонстрируя лояльность и дружелюбие.

- Вот как? - оценил Моргачев и скептически улыбнулся, что должно было означать вполне определенную дистанцию,- мол, знаем мы эти ваши образования, насмотрелись за долгие годы на руководящих постах. Уже готова была родиться убийственно едкая и испепеляющая сарказмом фраза о том, что человеку с двумя высшими образованиями не пристало в приличном обществе вести себя как субъекту вовсе безо всякого образования. Но тут вмешалась Елена Петровна и расстроила великолепную тираду Моргачева:

- Понимаете, - поднялась она, - мне очень странно слушать вас. В нашей семье почти все медики. И сама я долгое время работала в системе здравоохранения. А Алексей вот заканчивает докторскую диссертацию. Скоро защита. И отец его всю жизнь... В нашем доме не привыкли к таким речам, поэтому все это очень странно...

- Я не хотел вас обидеть лично, - начал было Лохвицкий, складывая руки на груди, - никоим образом...

- Какой сегодня необычный день, - проговорила Елена Петровна и покинула гостиную.

За ней ушли в кухню и Моргачевы. При этом Моргачев постарался взглядом, брошенным на Лохвицкого и выразительным вздохом передать все то, что не успел сказать, особо подчеркивая свою поддержку позиции хозяйки дома – в знак этой искренней солидарности и согласия с нею во всем и покидал он помещение. Не желая таким образом оставаться в компании с сомнительным по убеждениям несмотря на полученное образование субъектом.

Лохвицкий опустил руки и присвистнул:

- Потрясающая тема! Лёнечка, мы кажется свободны, - подошел он к неподвижно подпирающему косяк Леониду.

Тот неожиданно схватил его за борта куртки и резко тряхнул на себя.

- Слушай ты, гений, - сквозь зубы процедил он. - Знаешь, кто ты после этого? Ты...

- Знаю, дружище. Только без рук, так мы не договаривались, - сказал он твердо и разжал пальцы Леонида. - Пойдем, ты меня проводишь. По пути можешь высказать свое ко мне отношение. Я разрешаю. Впрочем, нового или оригинального по убогости своей ничего ты не скажешь. Все давно сказано. Не так ли? Милый... Как ты думаешь, на меня не очень здесь обидятся, если я уйду не прощаясь?

Лохвицкий подошел к двери и остановился. Леонид понуро последовал за ним, щелкнул замком и выпустил товарища на лестничную площадку. Сам же задержался на пороге, хотел что-то сказать напоследок. Это должна была быть хлесткая, убийственная и главное, короткая, емкая фраза, которая бы поставила все на свои места. Но в голове почему-то было совершенно пусто и лишь недавнее мамино высказывание, словно случайная птица, залетевшая в помещение, билось о стекло: "Какой сегодня необычный день".

Оно напоминало японские стихи.

Лохвицкий спускался по ступенькам нарочито медленно, зная, что ему в спину нацелен взгляд. Леонид отсчитывал машинально его шаги, и уже точно знал, что ничего не скажет, опять ничего не скажет, не найдет нужных слов. На нижней площадке пролета лестницы Лохвицкий повернулся, вскинул глаза, сверкнув стеклами очков, и Леонид увидел, что драматург ему подмигивает, улыбается и заговорщицки подмигивает. Самое же удивительное было в том, что и Леонид подмигнул ему в ответ, причем вполне дружелюбно.

Тот ушел победителем, скрылся за поворотом широкой лестницы.

Леонид остался, ненавидя себя, презирая свою слабость и тупоумие, мягкотелость и постоянную зависимость от людей, которых он считал ниже себя, хуже себя, слабее себя, в числе которых теперь самым первым был именно Лохвицкий. Воплощением и ипостасью.

Леонид считал вполне искренне, что ищет себя, старался поступать честно и согласно велениям совести, пытался прислушиваться к ним и преодолевать постоянные искушения компромиссных решений, но только пока никак не получалось у него стать тем, чем чувствовал он себя, чем по его убеждению он обязательно должен стать. А виделось ему нечто очень возвышенное, не слишком, может быть отчетливое, но обязательно окрашенное броскими тонами лидерства, фавора, успеха. Его крупную личность должны были узнавать на улице, ему должны были подражать, на него ссылаться, к его мнению прислушиваться.

Подобное отношение к своей! персоне допустимо и объяснимо, например, в пятнадцать лет, да и то у натур мечтательных и излишне инфантильных. Леонид до сих пор сохранил затаенным с детства убеждение, что обязательно придет день, когда все, кто был рядом, кто недооценивал его, и весь мир вообще, узнают подлинную цену его. А она ох как высока!..

Узнают и изумятся, - и тогда только поймут его странности, его дерзкие выходки, поймут и простят.

Не меньше, чем героем своего времени мыслил себя Леонид. И хотя он никогда бы никому не признался в таимых своих чаяниях, но и сегодня еще точно как в детстве случалось порою, что он плакал ночами, буквально лил потоки слез самых настоящих горячих слез, кусал совсем по-детски ногти и молил бога, чтобы этот День пришел поскорее. Правда, в подробностях о том, что конкретно сам он должен для приближения этого дня сделать, он не знал.

Очень неровным и странным поэтому был путь Леонида к теперешнему положению. Он за многое брался, и быстро охладевал ко всему, что еще недавно казалось смыслом жизни, стержнем, магистралью в один день обесценивалась. Он метался от одной крайности к другой и часто сам не мог дать себе отчета в поступках, из-за которых случались и крупные разговоры с родителями, и всевозможные административные воздействия, и слезы матери. Три раза он бросал институт, переходил из одного в другой. Уже несколько мест работы сменил, закончив образование. Он разошелся с женой, не прожив и двух лет. Причем судился, скандалил. Сейчас его сын рос в другой семье и не вызывал у Леонида никаких чувств, кроме досадных воспоминаний о болезненных криках младенца и ужасной унизительной процедуре бракоразводного процесса.

А ведь было время, когда он так благодарил бога за сына, наследника будущих свершений, продолжателя славных дел. С тех пор, как стал он жить самостоятельно, когда после серии скандалов и истерик на почве срочной женитьбы, отец устроил ему прописку в бабушкиной старой, квартире, помог определить жену на новую работу, отношения Леонида с семьей складывались очень неровно. То он пропадал месяцами, даже не звонил, чем всегда очень огорчал мать, а то вдруг налетал, бурно рассказывал о новом своем этапе жизни, новой работе, новых увлечениях, жадно обедал, брал с собой все, что накладывала в сумку мать и исчезал. С отцом виделся очень редко, только по случаю семейных торжеств, от вопросов отделывался общими словами: "нормально", "лучше всех", "по-старому" и так далее. Отец был человеком очень занятым и потому, приняв по какому-либо вопросу однажды решение, более к нему не возвращался, воспринимал как должное. "Не хочешь в медицинский?! Твое дело!" - и сын выпадал из поля зрения профессионального и еще более отдалялся. Отцу трудно было понять и постичь метущегося великовозрастного ребенка, потому что сам он в эти его годы уже был начальником военного госпиталя, отвечал за жизни и судьбы десятков людей и ничего кроме работы своей не видел и не знал. Гипертрофированное представление об ответственности и болезненное чувство долга перекашивали восприятие реальности. За годами и десятилетиями, отданными профессии, конечно же, многое было упущено и в личной жизни и в воспитании детей. Но когда государство доверяло ему ответственные посты, он считал себя просто не в праве даже на самую малость поблажки, отдавал работе всего себя. Полагал при этом, что пример его для сыновей уже сам по себе будет достаточно веским воспитательным аргументом. Он многого достиг, был уважаем. Старший сын, хоть и не блистал, не рвал звезд с небес, но брал упорством и прилежанием, уверенно продвигался вперед, был на хорошем счету. Ну а с младшим так уж получилось, что с самого начала он что-то в нем упустил. Что-то важное с самого начала формирования личности сына было просто не додано, пропущено. И когда заметил, что рядом находится в общем-то совершенно незнакомый человек, было уже поздно что-либо исправлять. Да и можно ли исправить набело по своему представлению судьбу человека?

Леонид с самого детства был странным ребенком. Начитанный, он все схватывал на лету, память имел отличную и потому просто не знал, что такое тяготы учебы, ему все вообще давалось легко. Ему все и доставалось слишком легко. Из-за этого, наверное, такой тяжелой и неожиданно запутанной оказалась самостоятельная взрослая жизнь. Она воспринималась им, как репетиция перед началом главной, настоящей жизни. А та все никак не наступала...

Репетиция неумолимо затягивалась…