Акум

— сокращение,

составленное из начальных букв халдейских слов

"аобде

кохабим умасулоф",

что означает "поклонники звезд и планет".

... впитывая свет

звезд, просветляются, чище

становятся в реках и озерах воды…

…так и ночи к середине сентября после жаркого, пыльного августа

настаиваются прохладою и чистотой - небо делается

прозрачным глубоким,

звезды приближаются и сияют словно елочные игрушки,

грозя вот-вот сорваться с невидимых ветвей…

...нет, густым волосяным покровом я обрастать не стал, даже звериных

шкур, жилами скрепленных, на плечах своих не почувствовал,

но домотканые материи и собственноручно выделанные кожи укрыли

мою наготу, и на подворье

своего деревянного жилища я провел вечер, в немом изумлении задрав голову к

звездному небу…

...много тысячелетий потом

среди транзисторов и спутниковых антенн в многоэтажном доме на балконе в

местности издревле населенной и благословенной в тот же день и тот же

вечерний час я был поглощен тем же занятием...

...с определенной периодичностью такое случается

– и даже можно привыкнуть и к подобным процессам

явлениям-зрелищам. Но когда совпадает во времени и галактическом

пространстве и чистота небес с кристально яркими звездами и вступление

в фазу полнолуния, и настроение того, кому назначено

все увидеть и описать - то рядовое это

астрономическое событие перерастает в некое программное мистическое

таинство:

начнем с того, что это – внеочередное лунное

затмение, оно не обозначено в ритуальном лунном календаре

ацтеков, нет его

на звездных картах египетских жрецов и даже

халдейские звездочеты о нем не упоминают, хотя они

прилежно точно высчитали все возможные

случаи метаморфоз траекторий постоянных обитателей звездно-небесного свода…

1 - Столь четкую, чистую, выпуклую и красочную картину затмения не

приводилось наблюдать

мне в последние тридцать тысяч лет.

2 - И это само по себе непреложное диво дивное.

3 – Ибо истины, не сталкивающиеся с человеческой выгодой и с

человеческими удовольствиями приветствуются всеми людьми.

4 - Так хочется стать опять волхвом жрецом пророком, видя как полный

белесо-мертвенный диск луны постепенно тускнеет до телесно-теплого,

прикрывается тенью, как ослепительно горит раскаленный до бела краешек затем

скрывается и он - преображая пересвеченный белый круг в объёмный, прекрасный

и такой загадочный шар...

5 – Как нарядна и красива сегодня наша новорожденная Луна!

6 - А как видны новые каналы-горы-кратеры на ее поверхности!

Сцена прибытия:

падают

созревшие звезды. Они нынче

такие свежие яркие - вот

и еще одна нетерпеливая полетела!

7 - Такого более никогда в жизни не приведется зреть.

8 - Мы в этот мир приходим, чтобы постигать истину.

9. - Не вдавайтесь в объяснения, если хотите, чтобы вас поняли.

10 - Нет мира кроме земного мира. И человек да будет поэт его!

....нет ответа на простой вопрос о времени и способе рождения вселенной, тем

более не подвластно земному обыденному человеческому сознанию охватить

представить себе ее размеры...

…просто она вся была смонтирована за шесть

рабочих дней… а день седьмой отведен для отдыха от трудов праведных…

Но именно в седьмой день когда-то

кто-то начал подсчитывать дни, чередованья времен года, лунные

затмения, кто-то задался вопросом о точности отсчета,

кто-то измыслил ноль, кто-то объединил, собрал рассыпанное общечеловеческое

сознание собственного бытия до категории неоспоримых, неподвластных времени

истин, заключив их в общедоступные формулы строения элементов, структуры

кода ДНК, взаимовлияния энергий заключенных

внутри самой материи, и

постарался прочертить прямую линию от рождения до смерти – получился круг…

Замкнутая прямая… Внутри описанного пространства

очевидно, что назначением и глобальной

Сверхзадачей Человечества является обеспечение его

Эволюционно-Ориентированного Развития в гармонии с Природой,

в гармонии с Ноосферой, в гармонии с Большим Космосом. Исключительно

при таком подходе действительно возможно

устойчивое, а не просто регулируемое развитие. Альтернативой ему является

только самоуничтожение. Цивилизация не может, не

разрушая саму Цель, создавать технологии, угрожающие природе, ноосфере,

угрожающие Человеку.

Как вмещает

все в себе хрупкая и беззащитная душа человеческая?

Как выносит это все?

Специфические свойства живой

материи, составляющей ткань бытия отдельного

человека - многослойность и многозначность. Она,

эта ткань, в основном соткана из противоречивых, порою просто

взаимоотторгающихся направлений и компонентов,

столь удивительна в своей сути, что лишь полное погружение в анабиоз

теоретически позволяет относиться к этому

рационально естественно, спокойно, может быть даже с

неким юмором.

А если сгустки живой материи, причудливым образом соединившись,

еще и в творческую трансформируются-переливаются

натуру, то тогда и способы анабиозирования

приобретают вполне законченный критический параноидальный характер.

Собственно, иначе и быть не может, ибо Творчество есть не поддающееся

диагностированию продолжение созидания

вселенной.

Писать эссе, наблюдая в мелкоскоп за развитием хрящеватых

неполночленистоногих, составляя гороскопы

нуждающимся или рецепты заблудшим, оборудуя ночлежки для прокаженных или

конструируя межпланетные летательные аппараты вне

зоны влияния НАСА, расчленяя спирали молекул ДНК,

препарируя артефакты криптозоологии, записывая

зарисовывая вещие сны, - это

единственный надежный способ бегства от

банальной рутинной физической сущности происходящего с каждым отдельным

человеком.

Нет ничего такого, что имело бы начало и не имело бы конца.

Как тридцать тысяч лет тому на вершине лета – когда день равен

ночи - во время бдения у капища Каменной могилы в

душах простых сельчан, вольных охотников, - так и теперь, в первые

десятилетия двадцать первого столетия ареною схваток бесконечного Времени и

мгновенной Жизни Отдельного Человека,

местом, целью и значением является Душа...

Свойство каждой отдельной души поразительным образом напоминает и повторяет

свойства разрозненных частей материального мира - что бы с каждой отдельной

частью ни случилось, все равно, несмотря ни на

какие катаклизмы, суть Материи и ее

временно-пространственная глубина ничуть не изменятся...

При постоянном ежесекундном испарении миллионов

отдельных человеческих душ рожденных и еще не родившихся, - плодоносных и

пустоцветных, при бренности и уязвимости каждой отдельной человеческой души

из мирриадов бывших, сущих и предбудущих, при всем этом бесконечно

гармоничном вселенском хаосе, каждая из них (словно капли воды в бездне

морской, не могут существовать по отдельности) являет собой и модель, и

неотъемлемую составную часть неизмеримого, огромного целого, того что

на скрижалях поэтических ристалищ обозначено,

зафиксировано как Бессмертная Человеческая душа.

Ей, всеобщей, неделимой, неохватной принадлежит весь опыт духовного

самосозидания Человечества: тут намешано всего - и

откровения и заблуждения, и озарения и болезнетворные рудименты. Все это

ростками предначертанными оседает в неравных долях в каждой отдельной душе.

А от старательности, везучести и приобщенности

отдельной души зависит степень ее соития с Бессмертным Океаном Духа.

Избранничество - пароль.

Литература – код сердца…

Нет счастья, равного сознанию того, что

в общем

переплетении судеб,

подчиненном высшему замыслу,

тебе назначена особая роль.

И дальше – что бы ни случилось –

лишь подтверждение правильности единственного пути.

Молекулы судеб под небосводом надежд…

Каждого

АКУМ в

океане

ждет именно ему

предназначенный

остров.

*

__________________________________________________________________________________

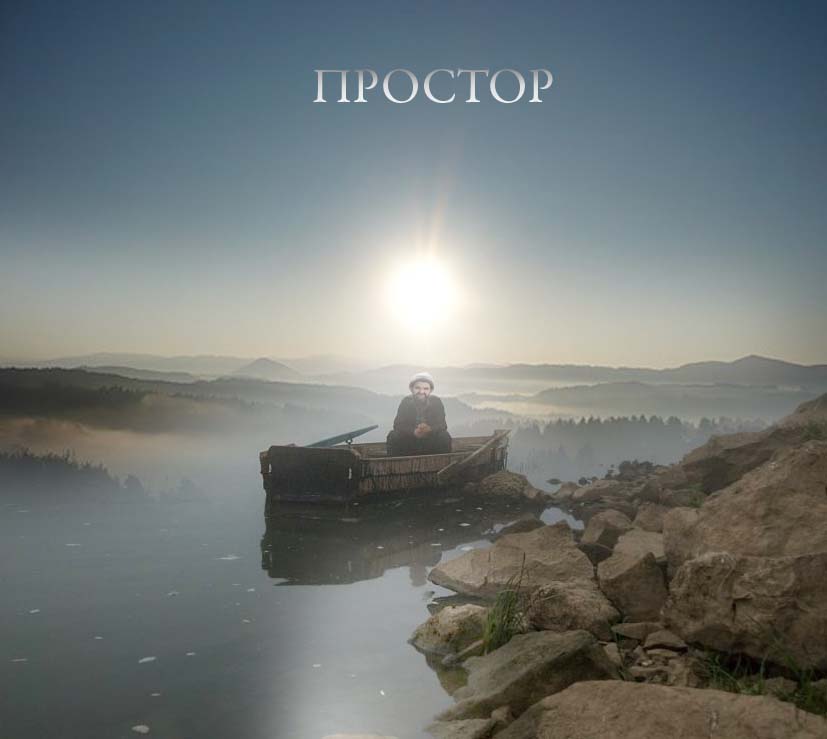

Предрассветная сизая дымка

окутала величественную горную гряду.

До самого горизонта, едва

розовеющего в этот час, вздыбились исполинские застывшие волны.

Тишина.

Постепенно истаивает сумрак.

Солнце всходит над грядою и заливает долину теплым светом.

Пробуждается тайга.

День заполняется живым диким многоголосием.

Из-под пахучих утренних соцветий

иван-чая на красноватую каменистую твердь дороги выползает лоснящаяся от

росы змея. Дорога быстро нагревается, змея выбирает плоский теплый камень и

сворачивается на нем кольцами.

В таежных этих безлюдных краях начало августа - самое благодатное время.

Словно чуя свою краткость и обреченность, лето шало отдается разгулу красок,

цветов и запахов. И жара случается порой такая, что изнемогает в сладкой

истоме тайга, блаженствует и благоухает.

Вот таким жарким обещает быть и этот день.

С утра - ни облачка, ни дуновенья ветра.

Змея пригрелась на камне, уснула. Не слышала, как родился далеко внизу на

дороге противный чужеродный звук.

Надсадно ревя мотором, к перевалу поднимался мощный грузовой автомобиль

защитного цвета. Кузов его был переделан в крытый металлический фургон.

Единственное окно задней двери было перечеркнуто решеткой.

В кабине сидели трое. Все в военной форме. В руках сопровождающего был

виден автомат. Широколицый сосредоточенный водитель цепко держался за руль и

напряженно смотрел прямо перед собой. По этой дороге ездили очень редко.

Прижимаясь к отвесной стене, она петляла, взбираясь в гору все выше и выше,

чтобы перевалить через хребет, минуя нагромождение циклопических скал,

теснящих дорогу со всех сторон. Повороты были узки и круты, скорость поэтому

черепашья.

Проехав очередной поворот, машина правым передним колесом раздавила плоский

камень, а вместе с ним и встрепенувшуюся было, поднявшую голову сонную змею.

Сверкающая на солнце шкура лопнула, вывалились белесоватые внутренности,

смешались с дорожной пылью.

Громыхающая, скрежещущая, изрыгающая зловонный смрад машина скрылась за

скалами. Мертвая змея была похожа на нарядный ремешок, брошенный на обочине.

Сверкая вороненой броней, тут же из-за камней появился рогатый черный жук.

Подбежал к раздавленной змее, по-хозяйски зашевелил усами, как бы

примериваясь к неслыханно щедрому угощению.

Хищный крепкоклювый ворон зорко наблюдал за происходящим на дороге с голого

сука лиственницы. Слетел бесшумно и ловким ударом пробил жуку панцирь, затем

в два приема проглотил его. Только после этого птица окинула красноватую

дорогу своим всевидящим взглядом и принялась за добычу более лакомую.

Наступив лапой на то, что еще недавно было змеей, ворон стал деловито

долбить теплое мясо, проглатывая большие куски и непрерывно озираясь по

сторонам - надо было успеть воспользоваться случаем, ни с кем не поделиться.

Не каждый день судьба преподносит такие подарки.

Совсем скоро от змеи ничего не осталось.

Машина: поднялась на перевал.

Вокруг были только скалы.

Редкие деревья немыслимыми усилиями цеплялись корнями за расщелины в

камнях.

Солнце яркими прямыми лучами вылизывало грани скал, делало

их рельефными, будто ледяными. Синяя тень от машины скользила по отвесной

скале то исчезая, то вновь появляясь, то проваливаясь глубоко в пропасть, то

дробясь причудливо о стволы деревьев.

Водитель ловко, одной рукой, прикурил, затянулся блаженно.

– Ну теперь уж полегче будет, товарищ

лейтенант, - весело проговорил он, подмигивая. - Самое страшное

позади. Теперь доедем точно...

Машина, набирая скорость, катила под уклон.

Визгливо скрипели тормозные колодки, кузов обреченно громыхал.

Из-под колес разлетались осколки камней, клубилась мелкая

охристая пыль.

Часто на полотне дороги стали появляться рыжие зверьки -

не то суслики, не то хомяки. Они взвизгивали при появлении машины и

стремглав исчезали в своих норах.

Один же из них, вместо того, чтобы, как все, шмыгнуть в

сторону, понёсся прямо перед машиной по дороге, петляя среди камней, сверкая

вздернутым хвостиком.

–

Во дает! - радостно заметил зверька водитель.

– Шпарит километров тридцать в час, - взглянув на показания спидометра,

проговорил он чуть погодя.

– Интересно, а их едят? А, товарищ лейтенант? - спросил, проглотив слюну,

сопровождающий с автоматом.

–

Не пробовал, - сухо ответил офицер.

Так и ехали - трое в кабине в защитной форме глядели усталыми глазами сквозь

пыльное стекло на ложащуюся под колеса дорогу, на мелькающего впереди,

спасающегося не то хомяка, не то суслика.

Вдруг водитель резко ударил ногой по педали тормоза. С визгом и скрежетом

остановилась машина, уткнувшись в камни. Целое облако пыли догнало грузовик

и поглотило его.

В металлическом кузове при торможении послышался грохот, затем глухая

неотчетливая ругань.

Лейтенант вышел на дорогу, размял поясницу, огляделся.

Крутой склон, скалистый и голый, был весь в трещинах и ямах.

В этих местах случаются такие перепады температур, что скалы не выдерживают,

трескаются: жара днем, а ночью подмораживает - вот и крошатся неприступные с

виду камни.

Втроем сдвинули с дороги кое-как два особенно крупных обломка скалы, прочие

мелкие камни побросали вниз, в ущелье.

Расчистили проезд, одним словом.

Сели по местам.

– Вперед! - тихо скомандовал офицер и хлопнул дверцей.

И как только машина тронулась с места - со склона, подпрыгивая и хрустя,

отлетел еще один камень, размером с лошадиную голову, упал на дорогу прямо

на след от задней пары колес, качнулся и замер.

Широколицый водитель опять курил, был серьезен, внимательно смотрел на

дорогу и перед каждым новым поворотом отклонялся чуть в сторону, чтобы

заглянуть подальше вперёд.

Какое-то время ехали молча.

– Товарищ лейтенант, - неожиданно громко заговорил

сопровождающий с автоматом, – мы только к ужину приедем в расположение?

Верно? А как с обедом? Нам оставят?

Из кузова доносились глухие монотонные удары. Видимо,

топали ногами. Лейтенант резко снял с приборного щитка микрофон на прочном

шнуре, нажал тумблер, зло проговорил:

– А ну тихо там!

В кузове затихли.

–

Оставят, как же! - проговорил лейтенант, вешая микрофон на

место.

– Да, но ведь, - начал было фразу солдат, но не закончил ее.

Тут произошло нечто странное, срезавшее его слова.

На капот и ветровое стекло машины сверху упали мелкие камешки, дробно

застучали по крыше кабины.

Машина остановилась и заглохла, словно упершись во что-то.

Водитель растерянно и виновато посмотрел на офицера.

Стало неестественно тихо.

Камень побольше хрустко ударил в лобовое стекло — и побежали от точки

удара паутиною белые трещинки.

Лейтенант повернулся к водителю, хотел ему что-то сказать,

но не успел.

На крышу кабины с тяжелым гулом обрушилась каменная глыба размером чуть

меньше самого автомобиля.

За глыбой вслед, словно брызги, упали на дорогу более

мелкие камни, обсыпали остановившуюся машину.

Все это длилось секунды, мгновения - произошло как-то

враз, незаметно.

И потому особенно долго, нереально рассеивалась над дорогой желтая пыль,

оседала белесоватая муть.

И тишина при этом стояла совершенно невозможная.

Где-то далеко внизу едва слышно журчала вода, подчеркивая тяжесть тишины.

Когда пыль на горном повороте дороги рассеялась, открылась

картина случившегося: сорвавшаяся со склона глыба упала на грузовик как раз

по середине, вмяла машину в каменистую почву. Задние колеса от перекоса рамы

приподнялись и вращались беспомощно в воздухе. Кузов был разорван поперёк,

образовав огромную дыру в виде хищной металлической улыбки. Из сплющенных

топливных баков вытекало горючее.

Первыми звуками, послышавшимися из кузова был разухабистый русский мат,

перемежаемый надсадным кашлем.

Полосатый бурундук, из-за корневища разглядывавший происходящее на

дороге, услышав голос, тут же юрко спрятался в норе.

А в разрыве металлической крыши показалась худая рука с

тонкими пальцами. Затем, словно рождаясь из страшного покореженного чрева,

явилась стриженая голова с широко раскрытыми светлыми глазами.

Запыленное с ссадиной на лбу лицо светилось удивлением и

радостью. Детская улыбка делала его глуповатым и беззащитным.

– Нy, что там?! - хрипло

прозвучало изнутри кузова, и забухал тяжелый кашель. - Эй!.. Ты там? Что?..

– Солнце, - тихо ответила возвышающаяся над разорванным металлом голова. -

Солнце и ручей...

– Какое солнце? В душу... гроб... мать...нехай! - послышалась резкая

ругань, - А ну иди сюда, помоги мне! Слышь, кому говорю!..

Стриженная голова скрылась в уродливом разломе кузова.

Через какое-то время на ее месте появилась другая, крупная, углолицая,

темная. Прищуренные цепкие глаза сверкали по сторонам, вбирая мгновенно и

оценивая увиденное. Одним махом крепкое коренастое тело оказалось на крыше

кузова, ловко съехало на землю. Суконная куртка с изодранным левым рукавом,

кровь на руке, номер на нагрудном кармане куртки, мешковатые штаны и тяжелые

сапоги.

Выбравшийся из дыры человек шустро оббежал машину кругом,

остановился и присвистнул, увидев огромный камень, расплющивший капот. Как

раз на место водителя угодила сорвавшаяся глыба.

Вскочив проворно на соседние камни, человек встретился

взглядом с молоденьким солдатом, сопровождающим, что сидел между лейтенантом

и водителем. Солдат был жив. Безумные его застывшие глаза были полны ужаса.

Было непонятно, почему он оставался живым. Вся его нижняя часть была смята

огромным камнем, тем самым который снес голову лейтенанту и расплющил

водителя. Но солдат был жив, он смотрел и дышал.

Коренастый человек сразу оценил ситуацию, скривился и

сплюнул под ноги. Поморщившись от боли в левой руке, он деловито поднял

обломок скалы потяжелее и, не глядя, просто опустил его на голову солдату.

Камень влажно хряскнул и остался на месте.

Тут же, словно кошка, мягко и бесшумно человек вспрыгнул на изогнутый

бампер, лег животом на перекошенную дверь кабины, просунул правую руку в

щель, пошарил на теле лейтенанта, вынул из кобуры пистолет, затолкал его

себе в карман. С трудом извлек залитую кровью полевую сумку, бросил ее на

землю. Затем перегнулся, заглянул в кабину с другой стороны. За

искореженными сидениями рука нащупала старый комбинезон и промасленную

гимнастерку.

Со всей своей добычей человек спрыгнул на дорогу, поднял

сумку. Глаза его постоянно зыркали по сторонам, вся его мускулистая фигура

постоянно пружинисто сгибалась, словно прячась, словно стремясь сделаться

меньше, незаметнее. Человек ловко одним движением стянул с себя куртку,

надел комбинезон, проверил содержимое карманов.

А из разорванной крыши машины смотрело вверх на небо

ясноглазое лицо второго пассажира. Он улыбался, был недвижим, казалось, и не

дышал, - производил странное впечатление.

He спеша, как бы лениво он выбрался из

кузова и присел на ближайший камень, из-под которого широкой лужей натекал

бензин. Присел, уперев руки в колени устало и покойно.

Коренастый закончил переодеваться, смотал свои старые

вещи, бросил в набежавшую лужу, притоптал ногою. Открыл сумку, достал новую

пачку "Беломора", коробку спичек. Прикурил и, присев на корточки, поджег

пропитавшуюся бензином одежду.

Полыхнуло, загудело пламя в искореженных баках, дыхнуло

жаром.

Скоро вспыхнула и та часть горючего, рядом с которой сидел

на камне ясноглазый. Он встал, удивленно глядя на огонь, сделал несколько

шагов назад.

Из-за спины услышал резкий смех:

– Што, паря, бёнть, тепло?! Ха-ха-ха... То-то...

Он оглянулся и увидел своего напарника, извивающегося

рядом с языками пламени и клубами дыма в каком-то неистовом диком танце.

Человек подпрыгивал, размахивал руками, приседал, топал ошалело ногами

вскидывал голову и хохотал, хохотал, хохотал неудержимо, порывисто и

страшно.

В хищных отстветах разрастающегося пламени вдруг бросилась

в глаза одна деталь, заслонившая собой все остальное: между камней и

искореженного железа находилась человеческая рука. Пламя подкрадывалось к

ней, кожа на ладони вспухала, вздувалась пузырями, лопалась и обугливалась.

Рука, словно живая, от боли сжимала пальцы, скрючивалась.

Светлоглазый человек от этого зрелища, как подкошенный,

упал на колени, закрыл лицо руками и ничком повалился на землю. Он поджимал

колени к подбородку, корчился как от боли - его корежило .

– Э, братан, ты чего? - тут же оказался рядом с ним

коренастый, мгновенно оборвавший свой танец.

Деловито одним рывком перевернул корчащееся тело, ощупал

его, оторвал руки от лица, осмотрел всего?

– Цел что ль? А мне почудилось, что тебя какая-то

штуковина долбанула. Ты так грохнулся... Мало ли, думаю, что...Давай-ка

отсюда, давай, давай... А то щас и в самом деле долбанет...

Мощным движением он подхватил лежащего, поставил на ноги,

встряхнул за плечи и подтолкнул к обрыву.

На самой кромке каменистой пропасти словно вспомнил о

чем-то, резко развернулся, выломал разлапистую ветку и, орудуя ею, как

метлой, стал пылить, шаркать по каменистой поверхности дороги – заметая

следы. Вместе с веткой, пятясь, ступил на траву и только тогда шумно

выдохнул:

- Вот теперь порядочек! Рвем!..

Второй человек смотрел на эти движения безучастно. А может

быть и вообще их не видел.

– Ну?! - подтолкнул его коренастый.

Спуск был крут, нехожен, приходилось, чтобы не поехать

вниз, цепляться за траву, за кусты, за камни.

Пока добрались до отлогого места, пот заливал глаза, руки

были исцарапаны, ноги с непривычки гудели от напряжения.

Но только далеко от дороги, в низине, под сросшимися кронами деревьев

коренастый, шедший все время впереди, остановился, высмотрел местечко

поровнее и прилег, на спину, тяжело дыша.

Спутник его, задыхаясь, в изнеможении упал на траву радом.

Лежа на спине, коренастый протянул руку, сорвал с куста темно-красную ягоду,

пожевал ее, выплюнул и крякнул радостно:

– Ага! Бенть! Горькая…

В кустах что-то пискнуло, зашелестела трава. Человек, как

пружина, сжался весь, насторожился, замер, прислуживаясь. Шорох повторился

потише и подальше. Опасности в нем не было - это невидимое мелкое земляное

существо уползало от непрошеных гостей.

Коренастый вытер рукавом лицо, вытащил из-за пазухи

скомканную гимнастерку, бросил ее на растянувшуюся рядом фигуру.

– На-ка, смени гардеробчик...

А сам принялся детально изучать содержимое лейтенантской

сумки, вытаскивая все подряд - газеты, карту, письма, какие-то бланки,

документы.

Его спутник держал в руках гимнастерку и недоуменно

смотрел на нее, не зная что делать.

– Давай, давай, - встретил его рассеянный взгляд

коренастый. - Будешь у нас водилой во внеочередном отпуске! - он зычно

хохотнул и подмигнул своим узким глазом.

Свойство взгляда было у него удивительное - даже когда он

смотрел куда-то в сторону или вниз, все равно казалось, что видит он и

впереди, а может быть и сзади. Узкие черные, посаженные глубоко глаза,

прикрытые тяжелыми нависшими веками, как хищные ночные зверьки в засаде,

жили своей собственной жизнью и были всегда начеку.

Человек, склонив голову, поводил пальцем по карте, будто

разглаживая ее. Потом вдруг резко вскинул взгляд:

– Слышь, а звать-то тебе как, а? Меня, к примеру, Кистень.

Слыхал? Слыхал, говорю? Ну?

– А откуда там взялся огонь? – спросил, не поднимая головы

второй.

– Чего?

– Машина загорелась...

– Ну?

– Странно...

– Чего?

– Огонь...

– Ну да! Аккумулятор коротнуло, вот тебе и огонь.

Нормальная вещь.

Коренастый сопроводил свое объяснение решительным взмахом

руки, словно отмахнулся от возможных возражений.

– Меня зовут Павел Егупов. Двести шестая, часть четвертая,

- ровным голосом привычно проговорил светлоглазый, думая при этом о чем-то

другом.

– Ну да? - как можно спокойнее переспросил коренастый. И

снова опустил голову к карте, водя по ней, словно прилежный ученик пальцем.

Затем неожиданно зло зыркнул на Егупова из-под бровей, отбросил карту и в

один прыжок преодолел расстояние их разделявшее. Схватил Павла за ворот

куртки, сжал, захрипел прямо в лицо:

– Слушай ты, только не надо мне голову лечить! Двести

шестая! Где это ты видел здесь с трояками да за хулиганство?! Я ж тебя

своими руками придавлю, если почую, что чего-то черного удумал, гад! Ну! -

тряс он Павла.

Кистень сдавливал ворот куртки на горле Егупова и дышал

ему прямо в лицо. Он был намного сильнее, шире в плечах и резче в

движениях, поступки его были непредсказуемы и быстры. Этим он ошеломлял,

зная силу и усвоив цену внезапности.

Но Павел совсем не испугался рыка, тряски, угроз. Он

смотрел в глаза напавшему на него спокойно и даже ласково.

Руки Кистеня разжались. Павел прикрыл глаза и снова

положил голову на траву.

–Меня зовут Егупов Павел. Двести шестая, часть четвертая, - спокойно

повторил он.

–Познакомились, – неудовлетворенно проговорил Кистень и распрямился,

обошел лежащего Павла вокруг.

Захрустели под тяжелыми сапогами сухие ветки и сучья.

Над головой Павла он задержался, как бы в раздумье,

присел, вглядываясь в ссадину на лице. Сорвал травинку, стал кусать ее.

– Слушай, а ты не псих часом? Не из этих? – Кистень

неопределенно покрутил рукою в воздухе. – Может ты заразный какой и тебя

лечить надо?

– Пробовали.

– Что?

– Определить мою болезнь.

– И?

– Двести шестая, часть четвертая...

– Пошел ты. Видал я таких тихарей. Они тихие-тихие, а

горло лезвием в раз перерезают...

Кистень пружинно распрямился и сел на свое место рядом с

брошенной картой.

– Если правильно определить болезнь, человека можно

вылечить, - продолжил Егупов. -

Можно заставить любого считать себя пациентом.

– Чего-чего? Не понял, ты о чем?

– Можно ли излечить человека от веры его искренней?

– Конечно, - тут же ответил Кистень.

Егупов приподнялся на локте, посмотрел на собеседника.

– И ты знаешь универсальный рецепт?

– Не фиг делать! - браво гаркнул Кистень. – Во! – он

поставил кулак на кулак и сделал резкое движение, как будто что-то

сворачивает, потом тряхнул руками брезгливо, очищаясь от липкого, грязного,

противного. И гримасу при этом скорчил соответствующую. – От всех болезней!

– заржал он довольно. – Чтоб дурью не маялись...

– Да, сколько существует человек, именно такой способ

лечения считается наиболее действенным, - с горечью заговорил Павел. – Как

легко этим средством вылечить человека от его веры в то, что он может

летать... Обрезать крылья, плодить земноводных...

Егупов снова закрыл глаза и, заложив руки за голову, лег.

– Слышь, ты о чем? - не понял Кистень.

Он часто моргал, словно силясь удалить соринку из глаза.

– Лекарство, – проговорил Павел устало. – Обманутые,

обделенные, озлобленные люди инстинктивно ищут его в себе, заглядывают в

душу. Но душам их неведомо чувство раскаяния, неизвестно целительное благо

покаяния. Они, как во тьме малые дети кусаются, делая себе и другим больно,

отторгая излечивающий все свет любви...

– Ты чего? – раскрыл рот Кистень от изумления.

– Как тебя зовут? - вдруг поднял голову Егупов и широко

раскрытыми светлыми глазами посмотрел на коренастого.

Тот моргнул несколько раз, крутнул головой резко, сплюнул,

крякнул и рубанул ребром ладони стоящие рядом травинки, вскочил.

– Нет, псих, точно! Шизоид! Или дуролом... – сделал паузу,

посмотрел на лежащего. – Дундук и есть... Параша! Таких говорливых, как ты,

точно, не сажать, а лечить надо. Электротоком! Вот курва, а! Свет любви!

Бёнть! Лекарство! С чем ты его жрать-то собрался, на что намазывать, а?

Пучеглазый?!.

Павел смотрел на нервно расхаживающего и жестикулирующего

Кистеня и улыбался. Тот встретил его взгляд, остановился, снова сплюнул,

крутнул головой, зашипел, пнул ногой карту, двинул сумку. Сел, но тут же

вскочил опять, прошелся, сорвал пучок травы – мощная стальная пружина

сжималась и разжималась внутри сильного тела, не давала покоя, тормошила,

вскидывала. Глаза его при этом сверкали лихорадочными огнями.

Вдруг он подпрыгнул и с хряском сломил толстую ветку,

раскинувшуюся прямо над ним. Схватил ее как флаг, закричал что-то

нечленораздельное, замахал веткой, словно флагом на демонстрации, потом

рубанул ею траву, отбросил и сел на место.

С интересом наблюдал за его действиями Павел, старался

предугадывать шаги и поступки, но раз за разом ошибался. И почему-то своим

ошибкам ничуть не удивлялся.

Ломило спину, ныла ссадина на лице, но было и радостно

отчего-то, улыбка сама собой постоянно возвращалась, растягивая припухлые

детские губы.

Кистень замечал эту улыбку, она его бесила.

– Не, ну это ж, бёнть, да, дела?!

Вдруг он вновь подскочил к Егупову и встал перед ним на колени.

– Хех! Не, ну, а?! Во дела! – руки его тряслись, словно он

поймал что-то живое и теперь с трудом удерживал упругое, горячее,

непокорное. Было совершенно ясно, что ни малейшего следа от всего

предыдущего разговора не осталось в большой крепкой его голове, что

нахлынуло на нее нечто пьянящее, яростное, возбуждающее. - Во везуха! Это ж,

кому сказать, не поверят. Кранты! Ты хоть понимаешь, что с нами

случилось-то, петрушья голова?! – Кистень схватил Павла за руки и стал их

трясти в такт словам. – Очнись, паря, опомнись! Оглянись кругом! Воля!

Кистень вскочил, не в силах оставаться на месте, крутнулся

на толстых подошвах.

– Проедь он еще два метра – и всё! Ты это-то секёшь? Не

они, шакалы, а мы с тобой – в лепешку бы! Понял ты это или нет, дурко? Мы бы

с тобой счас мух кормили... Не, ну это ж надо, а, курва!.. Я как вспомню

скрежет – серпом по яйцам. Думал, уж в пропасть летим! Во пруха-то!.. Да,

точно, бог не фраер! Народ зря не скажет. Он все видит! Ведь почему-то

именно так тот камешек положил-то! Так распорядился! Кайф, бёнть! Век

помнить буду, как заново на свет родился... Гады, если б им так пофартила

судьба, они б ссали кипятком на колесо теперь и соображали, как бы до логова

до зоны обратно добраться, а на наши трупы им бы было насрать. Списали бы

под чистую на несчастный случай и все дела.. На-кось, подержи! – яро рубанул

он рукой воздух и схватил крепкими пальцами пучок травы. Рванул на себя

вместе с комьями земли, прижал к лицу:

– Воля! Воля, браток, сама в руки пришла! А ты такой отмороженный, будто

тебя на параше вздрючили... Веришь в судьбу?

Кистень снова подскочил к Павлу и затряс пучком травы перед ним.

– Я падла буду, как чувствовал, что вырвусь, что и ко мне

фортуна не всегда будет сракой стоять! Но что б так... Это ж чистяк!..

Со всего плеча он ухнул комок земли себе под ноги и пнул

вдогонку. Хлопнул радостно ладонями.

– Хотя, если словют, то все едино сто восемь восемь прилепят – по червончику

сверху. За убег. А то и сторожей этих, жмуров на нас повесят – мол, мы их

пришили... Так что могут и под вешалку... Ну, это – на-кось, достань

сперва!.. Я те вот что скажу, парень, мы выживем и хорошо еще погуляем.

Судьбе было угодно нас вызволить из ямы, она же и охранит нас... Слушай, что

я придумал... Раньше ночи они не схватятся. До зоны двести кэмэ, я слышал

как канвой шушукался. А когда хватятся, да доберутся сюда, разглядят что к

чему – искать кинутся в сторону Камшая, это вниз по дороге, ближайший пункт,

кил шестьдесят. А мы туда не пойдём! Греет выйти на жилье, на живых людей

вольных, укусить что-нибудь, запастись, и, пока сезон, рвать на материк, на

Запад. Нет, фигушки! Мы уйдём к реке. Я всё придумал. Тут по течению зимовья

должны стоять – отлежимся на заимке, отжируемся. А потом – по воде, по воде

– выплывем... Ох, ты ж распрекрасный же ты ж мой! Во-о-о-оля-я-а-а! –

закричал он и, закинув руки вперед, повалился лицом в траву. – Воля, –

прошептал чуть слышно и затрясся не то в смехе, не то в рыдании.

Павел приподнялся во время этого многословного

истерического монолога Кистеня и теперь сидел, прислонившись спиной к стволу

дерева. Старая линялая гимнастерка лежала рядом с ним – как сброшенная за

ненадобностью кожа. Егупов расстелил ее аккуратно, расправил. Грязную,

драную, ее, по всей видимости, уже давно использовали не как одежду, а как

тряпку – вытирали ею, подстилали, затыкали – вся она была в солидоле, масле,

пыли.

Павел раздумчиво тщательно сложил ее пополам вдоль, затем

рукава крест-накрест, затем еще раз пополам, и разгладил ладонью.

– Воля, – повторил он тихо. – Я думаю, правильно будет

вернуться к машине...

Кистень отреагировал на эти слова не сразу, хотя и видно

было сквозь травинки, как лицо его мгновенно натянулось, глаза хищно

сузились.

Приподнявшись на локте, он стал пристально рассматривать

Егупова, покусывая пересохшие губы.

–

Так будет правильно, – повторил Павел. – Тебе сколько

осталось отбывать?

– Много, – буркнул Кистень.

– Как бы там ни было, мне кажется, ты и сам в глубине души

прекрасно понимаешь, что я прав. Свобода не может быть получена путем

неправедным... Не выйти к людям ты не сможешь, голод погонит. А там сразу же

поймают. Тут же кругом зоны, куда идти? Всю жизнь прятаться в лесу, в

норе?.. В человеке должна главенствовать совесть, а не страх наказания или

жажда мести. Ты согласен со мной? Только отбыв положенное наказание честно,

получив документ об освобождении, ты сможешь жить нормально и быть

свободным... Закон...

– Закон?! – оборвал Павла Кистень, – какой такой закон?! Где ты его видел?

Отбыть честно.... Во сказанул...

Это значит, я должен сейчас выйти на дорогу, сесть возле камушка того и

ждать волков поганых с автоматами? Да? Чтобы они меня опять за проволоку?

Да? Ты, бёнть, даешь!.. Закон... А это ты видел? – Кистень выхватил из

кармана пистолет и направил его на Егупова. Глаза его при этом превратились

в прорези-щелочки. – Ану-ка возьми меня, попробуй! Нет, не для того мне

фортуна праздник именин справила...

Павел спокойно посмотрел на

пистолет.

– Тебя как зовут, Кистень?

– Так и зови.

– Константин, надо полагать?

– Нy

и?

– У человека должно быть имя...

– У меня есть

номер.

– Номер – для порядка. Но сначала ты – человек. А уж потом

преступивший по той или иной причине закон, а потому...

– Заткнись!

– Стало быть, имя у тебя должно быть, человече. Имя,

которым нарекли тебя в колыбели... Ты крещеный, Кистень?

– Слышь, а чего это ты опять мне зубы заговариваешь?

Сучишься?!

– Нам надо вернуться, вот что, – спокойно ответил Егупов и

аккуратно положил гимнастерку себе на колени.

Кистень захохотал, задергал головой из стороны в сторону,

затрясся конвульсивно.

– Нет на свете прегрешения, за которое бы человек не

держал ответ. Умножая грехи, ты умножаешь страдания, – дождавшись, когда тот

затихнет, проговорил размеренно Павел.

– Чего, чего? – подался к нему всем телом Кистень.

– Скажи мне, чему ты так радуешься?

– Дак воля! Во дурило. Фарт-то какой!

– А зачем тебе воля, Кистень? – Егупов смотрел прямо в

глаза и от взгляда этих светлых глаз почему-то делалось сухо во рту

коренастого, и бешенство закипало в груди.

– Нет, ты точно трахнутый по голове, больной что ли?! – не

скрывая злости, спросил Кистень. – Бёнть, на всю голову...

– Для нас это единственный честный путь, – повторил Павел.

– Я хочу, чтобы ты это сам понял...

– А я хочу, долболом ты ушастый, чтоб ты своей тупой

башкой скумекал, что щас я дам тебе по блевалке, и на этом все для тебя

закончится. И вопросы, и ответы, – огрызнулся Кистень и отвернулся, доставая

папироску, прикуривая.

Пару раз шумно выпустив дым из ноздрей, коренастый хлопнул

себя по тугой ноге.

– Не, ну это ж надо так в душу нагадить! Бильдюга, в

каракатицу бога мать! Вот уж... Тьфу, блевотина...

– Грех это, Кистень, всуе поминать господа...

– Пошел ты!

– Но...

– Заткнись, сука! – оборвал Кистень Павла сурово и стал

кусать мундштук папиросы, перебрасывая его из одного угла рта в другой.

Крупные его желваки заходили по угловатым скулам, как жернова.

Напряженное молчание, впрочем, длилось не слишком долго,

потому что сам же Кистень и заговорил снова:

– Не, ну это ж курам, бёнть, на смех! Это

ж кому расскажи, так обоссут! И правильно сделают! Чтобы зэку пофартило на

волю попасть, а ему в башку пришло самому снова в зону проситься,

собственными ножками га проволоку возвращаться... Ну где ты такое видел,

чухло, а? Кто тебе такое нашептал? Может в лазарете по телеку, падла,

высмотрел? По многочисленным заявкам передачи «Спокойно спите, легаши»...

Егупов молчал.

Да и не стал бы его слушать Кистень теперь, какие бы слова он ни произнес. В

вираж входил коренастый, руки в кулаки сжал и глаза свои сузил до

невозможности.

– А чего это ты все про грехи орешь, да про страдания, а?

Чего это ты без мыла лезешь? – Кистень направил на Павла свой жесткий взгляд, буравил его, стараясь

прожечь насквозь.

– Может ты из этих, из хлыстов? Сектант

что ли? Тo-то

я смотрю с самой погрузки у тебя видон насквозь приезженного!.. Ну, что

скажешь, умник, расколол я тебя с твоими проповедями?

– Нет, брат, ты ошибаешься. Я не сектант, –

проговорил спокойно Егупов, удивившись в очередной раз замысловатости

поворотов мысли своего собеседника.

– Ошибаюсь? Как же! – криво усмехнулся Кистень. –

Двести шестая... А грехи-ухи твои?..

– Все мы осужденные, все мы грешные...

Перед обществом, перед собой, перед будущим, если нет в душе бога...

–

Ох и звездишь ты маленький... Повидал я тех, кто по твоей

статье-то ходит, шарамыжников слюнявых... Так что лапши мы накушались,

дурика не ломай, колись - за что гражданин прокурор тебе часть четыре

прописал?

– Долгая это история и малоинтересная...

– А мы с тобой вроде как и не спешим, у

нас еще весь срок впереди, так ведь? Так что, давай, излагай свою туфту...

Павел сцепил пальцы длинных своих рук перед собой, положил

их на колени, поверх гимнастерки, спросил в задумчивости:

– Кем ты мечтал быть, Кистень, когда был

совеем маленьким?

–Я? При чем тут это?

–Мне интересно, кем ты видел себя, когда

был мальчиком. Наверное, как все, летчиком-испытателем или капитаном

корабля, подводником, или даже космонавтом... Ведь так? Верно?

Столь просто и проникновенно говорил Павел, что Кистень невольно поддался

его интонации, ответил, недоумевая:

–

Я ж пионером был, на горне дудел. Металлолом, галстуки, зеленый патруль.

Все как положено... Но чтобы подводником - нет... Я квасом, помню, торговать

хотел... Бочки такие большие знаешь - жарко, а он холодный...

–

Хорошо...

–

Еще бы. Ты хоть имеешь понятие, сколько они в день

загребают, недолив, перелив, с одной бочки-то?.. Но, стоп, - спохватился

Кистень, - этот-то тут при чем? Ты опять мне зубы заговариваешь?..

–

Ты, наверное, материалист, верно?

–

Чего? Чего?

–

Ты веришь во что-нибудь?

–

А то!

–

Веришь истинно?

–

Ну!

–

И готов страдать за то, во что веришь? - Воодушевленно

спросил Егупов, поднимая вверх руку.

–

Неа,- последовал быстрей ответ. - Вот страдать, это уж

спасибо , это пусть кто-нибудь пожиже...

Павел улыбнулся непосредственности скорого ответа.

–

Ты это чего? - тут же последовала реакция.

–

Считается, что принять страдания за веру - это достойно,

что это некая высшая...

Но закончить мысль Егупову не удалось. Кистень перебил

его, снова резко изменившись в лице:

–

Ты мне опять лапшу развешиваешь? При чем тут вообще вера-то?

–

Это ты меня спросил, я - ответил...

–

Не, ты долбанутый точно! – убеждённо проговорил Кистень. –

Вот сколько с тобой толкуем, ни фига не понимаю... Как с ментом, или с

марсианином....

Вдруг его словно осенило. Он выразительно хлопнул себя

ладонью по лбу:

–

Слушай-ка, а может быть ты шпион? А? Караулили-то вон

как! И двести шестая твоя - липа для отвода глаз...

Егупов улыбнулся и покачал головой, глядя на крепкую фигуру спрашивающего,

подавшуюся вперед и выражающую неподдельный интерес.

Про пистолет, которым совсем недавно Кистень угрожал, он,

казалось, забыл.

–

Ты что, опять? - выдохнул Кистень.

–

Очень интересно.

–

Чего?

–

Интересно узнать, в каком году ты живешь?

–

Что в каком? В каком и все... Ты что?

–

Про шпионов у тебя - откуда это?

–

А что? У нас в лагере сидели штук пять –

точно шпионы, сразу видать. Рожи у них такие...

–

Какие?

–

А то сам не знаешь? Жидовские, –

Кистень сделал выразительный жест рукой, который по его мнению должен был

исчерпывающе нарисовать портрет описываемого шпиона.

–

Они ж нас всех хотят с потрохами Израилю продать, всем

обрезание сделать и в свою веру перекрестить...

– Иудеи не крестятся, - серьезно сообщил Павел.

– Чего?

– Ты давно отбываешь?

– Шесть с половиной. С первого дня.

– За что?

– А ты кто такой, начальник, чтобы спрашивать? Всё - мое!

– Интересно.

– Дуракам всё интересно. Ну да - по глупости вляпался: один-четыре-пять. По

полной, с отягчающими...

Павел вновь улыбнулся своей детской улыбкой.

– Почему-то все всегда говорят, что по глупости.

–А то как же иначе-то? Именно дураками лагеря и переполнены. – Деловито

разъяснил Кистень. – Умными бы были, знали бы – как, зачем, куда и когда, не

попадались бы... Их на воле, умных, вон сколько, – отлично живут, умеют

выворачиваться, все им сходит…

И добавил неожиданно зло, словно подразумевая кого-то вполне конкретно:

– Суки!..

– А ты вот это самое - как надо - знаешь?

– Конечно!

– Тогда почему...

– Не знают этого только такие козлы, как ты, понял! Жизнь проста, как

жопа. И вся премудрость в том, чтобы ее не усложнять. В её кодексе всего

один параграф: или ты её, или она тебя...

Кистень произносил это уверенно, словно заученный текст, гордо и,

красуясь, чеканил слова. Видно было сразу, что эту сомнительную аксиому ему

приходилось и слышать не один раз и самому повторять как нечто само собой

разумеющееся. Эдакая вызубренная на все случаи жизни всё оправдывающая

заповедь.

– Кто схватил, тот а прав! – закончил тираду Кистень и для

пущей весомости и убедительности сжал перед собою внушительный кулак, так,

будто бы поймал, схватил тот самый основополагающий принцип жизни.

– Счастливый ты, – выдохнул Павел.

Он снял свои сапоги, размотал портянки и с удовольствием поставил босые

бледные ступни на траву, пошевелил пальцами. На белых его нежных

голеностопах явственно были видны голубые жилки.

– Знаешь ли ты, Кистень, кто такой Фауст? – после

недолгого молчания спросил он.

– Конечно, – тут же откликнулся коренастый. На понятные вопросы он отвечал

мгновенно, не задумываясь. – Фиксатый из четырнадцатого отряда что ли? Сто

сорок шестая, пятнашку тянет. Знаю. Он что, твой корифан что ли?..

– Нет, такого Фауста я не знаю... А почему он так

прозывается?

– Он на воле пляшку бормотухи, ту, что ноль восемь, одним

духом засасывал...

– Это серьезный мужчина.

– А ты пробовал? Сам-то? "Фауст-патрон" засадить одним

духом? Нy?

А ему – хоть бы ху...

Кистень проглотил слюну и радостно заржал:

– Потому он Фауст и есть!

– Это понятно... А вот настоящий Фауст, о котором я тебя

спрашивал, он давно жил, был ученым и всю свою жизнь стремился понять, как

же нужно жить, чтобы не зря. Терзался вопросами – зачем человек живет, в чем

смысл жизни...

– Козёл!

– Понимаешь ли, он хотел познать то, что нельзя познать. Но хотел этого

так, что не сомневаясь отдал душу дьяволу... Всего лишь за попытку заглянуть

туда...

– Слышь, ты опять про чего это? Куда он заглядывал-то? –

округлил глаза Кистень, не понимая.

– Я о том, что вот ты – счастливый человек, знаешь, как

нужно жить, в чем оно, счастье жизни... А многие этого не знают, мучаются,

ищут, страдают... Как их лечить от этого?..

– Это кто мучается-то? Ты что ли?

– Все мучаются, кто ищет ответы на вопросы в знании, а не

в вере. И кто выкручивается, как ты сказал, а не живет подлинно...

– Ты опять какую-то тюльку гонишь! Ни хрена не понимаю,

ушастый! А-ну давай по делу!

– Я и говорю по делу. Представь себе, Кистень... Как имя

твое? Не могу я кличкой кликать. С души воротит...

– Ну, Петр я, что с того, – выдавил неохотно Кистень. –

При чем тут это опять?..

– Хорошее имя у тебя, – расплылся в улыбке Павел. –

Гордое. Пётр. Пётр – значит камень... А фамилия?

– Иди ты знаешь куда?!.

– Пётр! Здравствуй, Петр... Как прекрасно имя твое... Вот

представь себе, Петр, что повезло тебе несказанно, и ты здесь в тайге, не

умерев с голоду, прожил месяц. Начались холода. А они начнутся очень скоро.

Так или иначе, но подаваться нужно к людям, к жилью. Чтобы выжить.

Естественно, ты просить не станешь. Одна дорога, стало быть – воровать,

отымать, таиться в баньке... А может быть ты ради пропитания и руку на

беззащитного поднимешь... Полушубок отнять или просто кусок хлеба... Места

же тут, сам знаешь какие – все по деревням друг друга знают. По следу

охотники сразу различают чужого. И на реке пришлый сразу же бросается в

глаза... Без документов, без одежды, с одной злобой в сердце, с единственной

надеждой на пистолет

– как жить тебе? Чем? Как добраться до мало-мальски людного места,

чтоб суметь затеряться среди людей, притаиться, отсидеться?.. Ладно, можно

предположить, что и тут тебе невероятным образом повезло, – ты выбрался к

порту. Вроде бы выжил. Но дальше-то что? Всё едино – одна у тебя и оттуда

дорожка – сюда... Тебе ж красивой жизни захочется, вина, женщин... Тлен и

мрак... И поведут тебя снова... И зачтется тебе...

– Ох и падла ж ты! Что ж ты в душу-то гадишь?! – не

выдержал Кистень, подхватился резко и снова схватил Егупова за ворот куртки,

рванул на себя. – Что ж ты, сука черноротая, каркаешь?! Придавлю как гниду…

– От этого сразу все изменится, – спокойно проговорил

Павел и попытался снять схватившие его руки. Но Кистень держал крепко,

жестко. Он набычился, глаза его налились кровью. Говорил раздельно и на

каждое слово встряхивал свою жертву.

– Я выберусь, понял ты, паскуда! Выберусь! Выберусь!

Выберусь!

– У тебя кровь, Петр, – ровным голосом сказал Егупов.

Тот сначала не понял о чем речь, потом разжав пальцы,

посмотрел на свои руки – по левой кисти алой полоской струилась кровь.

Он задрал рукав и увидел запекшуюся рану, поплевал на

правую ладонь стал обтирать ссадины: выше запястья рука была рвано порезана

и кожа сорвана. Павел вытащил из лежащей сумки листы бумаги и стал помогать

Кистеню, обворачивал рану, промокал, подсушивал. Окровавленные листы

выбрасывал, брал новые, сминал тщательно и прикладывал к ране. Когда

кровотечение унялось, Павел вынул из кармана своей куртки чистый носовой

платок – при этом Кистень скривился в ухмылке и боднул головой воздух, – и

этим платком кое-как на подобии повязки стянул пораненное место.

– Только бы заражения не было, – сказал при этом.

– Ерунда! И не такое заживало, – выдохнул Кистень.

Они сидели порознь. Между ними была окровавленная бумага.

Петр держал левую руку в правой и смотрел на нее, как на ребёнка. Павел

устало закрыл глаза.

Бесшумно под корявым стволом дерева появился бурундук.

Принюхался настороженно, оглядел всё бусинками-глазами и исчез снова во тьме

своего убежища столь же бесшумно.

Вдалеке слышно было, как противным голосом закричала

кедровка. Над распадком пролетел ветер, зашумели кроны деревьев. Ближайший

старый кедр заскрипел сучьями, застонал. Дробный сухой стук или треск

послышался снизу - не то сыпались, ломаясь, сухие сучья, не то принялся за

работу большой пестрый дятел.

Прямо над головой Егупова в еле заметной паутине появился хозяин - паук.

Потрогал заботливо ловчие свои снасти чуткими лапками и спрятался восвояси,

поджидая добычу.

Не открывая глаз, Павел спросил:

– Кто из близких есть у тебе?

Петр не ответил. Помолчали. Через некоторое время Егупов

продолжил:

– Родители твои живы?

Кистень не отвечал. Павел открыл глаза, взглянул на него.

Тот забыл о своей поврежденной руке, сопя от напряжения, возился с

пистолетом. Снимал с предохранителя, заглядывал в ствол, вынимал обойму. На

вытянутой руке держал оружие и целился куда-то, медленно ведя крохотную

мушку по просветам неба, стволам деревьев - вывел на лежащего перед ним

Егупова.

Они встретились взглядами через холодный прицел пистолета.

Кистень перекосил лицо, сощурив правый глаз, оскалил зубы и, прицелившись в

высокий чистый лоб Павла, стал медленно нажимать спусковой крючок.

Павел видел, как с трудом подается сильная пружина курка,

как от напряжения дрожит маленькая черная мушка на кончике ствола.

Раздался сухой металлический щелчок, клацнул механизм.

Павел вздохнул и закрыл глаза. Слышал, как еще несколько раз Петр имитировал

выстрелы, щелкая разряженным оружием, как потом вставил обойму на место и

спрятал пистолет в карман.

–...На сем камне я создам церковь мою, - едва слышно

заговорил Павел, не открывая глаз. – И врата ада не одолеют ея. И дам тебе

ключи царства небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на

небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

После этого взгляды их встретились.

– Сколько тебе лет, Петр? – спросил Егупов.

– К вечеру они могут и вертолет вызвать не дождавшись

машины-то, – вслух рассуждал Кистень.

– Двадцать пять? Меньше?.. К тридцати, значит, выйдешь,

если не добавят срок. Это отличный возраст, можно начинать жить и многое еще

успеть... Ты на свободе что делал?

Петр усмехнулся, услышав вопрос, переспросил:

– На свободе, говоришь? Что я делал?.. А что все делают после детской

колонии, после малолетки? Воровал, что ж еще! – невесело проговорил Петр.

– Зачем? – наивно поинтересовался Павел.

– Что зачем?

– Зачем ты, Петр, брал чужое?! Это же нельзя! – искренне

недоумевал и негодовал Егупов. Сочувственная досада слышалась в его голосе.

– Не, ну точно, бёнть, долбанутый! Первый раз такого

вижу... И это ж надо – когда довелось-то... Даже мусора не задают таких

дурных вопросов... А уж им по штату положено... Слушай, как тебя, ты же сам

– двести шестая. Ларек, небось, по пьяни сковырнул, мелочевка... А туда

же... Рассуждаешь...

– Я не брал чужого, – серьезно сказал Павел.

– Тока своё, – кривляясь, подхватил интонацию Кистень. –

Гражданин судья, я думал оно всё наше, обчее, а тут меня и замели. Нe

виноватая я! Выпустите меня!

– Скажи мне Петр, – не обращая внимания на кривляния

Кистеня, продолжил совершенно серьезно Егупов, – вот когда ты крал, скажи,

ты же знал, что тебе грозит за это наказание? Знал?

– Ну!

– И что, сейчас ничуть не жалеешь о содеянном? Не

раскаиваешься, потеряв впустую столько лет? Как же ты можешь?..

– Мать родная! – воскликнул Кистень. – Чучело ты, бёнть!

Точно! На чердаке у тебя все веревки перепутаны...Если б меня в тот раз

корифаны не подставили, хрен бы меня кто взял! Ну им надо было основняк

унести... Да что ты понимаешь! Я после первой отсидки почти три лета

кайфовал. Тебе и не снилось такое... Эх! Вот гуляли! Водяры было море, девах

– как мух. Жил как король – мне ноги шампанским мыли... Да я тогда мог...

Что тебе, таракану объяснять? Дурко ты и есть дурко...

– То есть, ты хочешь сказать, если я верно тебя понял, что все годы

лишенный свободы, ты вспоминал только водку? И сейчас рвешься на волю только

за этим? Чтобы ноги помыть в вине?..

Столько боли и искреннего сочувствия было в этом вопросе,

что Петр на какое-то мгновение опешил. Крутнул головой, сглотнул слюну,

проговорил сдавленно:

– Не только.

– А что же еще? – с надеждой спросил Егупов.

– Воля – жизнь!

– Еще один ящик вина, кусок мяса, женщина. Так? И все

потолще да пожирней, послаще...

– Чего ты липнешь ко мне, зараза, со своими нотациями?!

Чего ты хочешь от меня?! – обиженно и зло ощерился Петр.

– Прости, но я хочу понять тебя, Петр. Мне страшно за

тебя... Мне хочется увидеть в тебе человека, понимаешь...

– Ты это че? Я ж человек и есть!

– Облик человеческий приняв, можно лишь есть, набивать

брюхо, пить, совокупляться, гадить, спать.

И так изо дня в день, изо дня в день...Что есть человек, Петр? В чем отличие

его от прочих тварей земных? Неужели же в количестве съеденного только? Или

в том, что вместо шкуры носит человек искусственную одежду? Петр, прости

меня...

– За что?

– Да, это наверное удобно и просто, и не вина это, но беда... Ловчить,

горбатиться, приспосабливаться к любым условиям, даже к лагерной

запредельной жизни. Выживать и не спросить себя ни разу - а зачем я,

собственно, живу? Что у меня впереди? Зачем столько усилий, столько мук,

столько греха?.. Жизнь ли это человеческая?.. Для того ли вдохнули в меня

огонек этот светлый и радостный, дав мне счастье увидеть мир, дав

почувствовать необоримую силу мысли и свет веры? Для того ли я пришел в этот

мир и принял его как дар?..

Павел сделал небольшую паузу, вздохнул и хотел продолжить,

но Петр неожиданно перебил его:

– А мне интересно, где ты был, такой говорливый, такой заботливый, когда

батя нас троих с матерью бросил, загулял и в тюрягу загремел?! Когда братьев

из школы погнали? Когда мать болела и жрать было нечего? Где ты был? Где

были все такие заботливые как ты? Книжки читать, в филармонии ходить на

голодный тощак не будешь! Жизнь диктует свои параграфы, а прокурор свои...

Вот он паял мне срок, зная, что мать остается одна, больная... Он по-твоему

– человек?..

Павел слушал горькие слова Петра, смотрел на его натянутое

лицо, на ходуном ходившие руки, и медленно становимся перед ним на колени.

Петр застыл, увидев это.

–Прости меня, Петр, прости, ради бога...

– Ты чего?

– Прости, может быть я и не прав. Но злобой исполнено

сердце твое. А пока ты не примиришься с собой, не искупишь прегрешения ,

побег твой будет смерть твоя...

– Ой, ой, ой! Раскудахтался петушок!

Похоронил он меня... Да я, как пить дать, тебя хлипака переживу! На

спор!

– Не говори так, Петр. Нe дано знать человеку

границ жизни своей. Тот, кто дает жизнь, тот и срок отмеривает...

– Ну да, как же, знаем, самый главный прокурор. Уж он-то

точно все знает и всё видит... Слышь, а ты в армии где служил? - неожиданно,

как всегда, вдруг перескочил Кистень на другую тему.

– Я не служил в армии, - ответил Павел.

– Закосил?

– Как это?

– Белобилетчик что ли?

– Я не знаю. Наверное... А почему ты спрашиваешь?

– Да вот подумал, что если бы тебя, бёнть, призвать в наши доблестные

внутренние войска, ты бы зону клево сторожил! Это ж таких поискать еще!

Подошел бы к тебе из тех, кто половчее, кто такую публику, как ты, насквозь

сечет, и сказал бы тебе: "Дяденька, у меня на воле мамка умирает, а меня

засудили напрасно, по наговору злых людей. У мамки никого больше нету,

некому за ней горшки носить, отпусти меня, дяденька, а!" И ты бы отпустил

зэка, поверил бы ему, пожалел бы... Ведь отпустил бы?..

Что-то злое и неприятное было в юродском плаче Кистеня,

что-то обидное и недостойное. Он специально гримасничал, чтобы подразнить

Павла, чтобы зацепить его.

Но Егупов вел себя совершенно неожиданно для Петра. Он

глядел почти с восторгом, медленно поднялся с колен, словно сиял от радости.

Кистень даже отступил на шаг от неожиданности.

– Ты это че?

Но вместо ответа Егупов подошел вплотную к Петру,

счастливо улыбаясь и глядя в глаза, обнял его и смешно, по-детски поцеловал

в щеку.

– Рехнулся окончательно! - оттолкнул его Кистень и ладонью

вытер лицо. - Очнись, дурко...

Павел же поклонился ему в ноги и проговорил, сдерживая

слезы в голосе:

– Спасибо тебе, Петр! Порадовал ты меня несказанно...

Глянь-ко, душа-то у тебя светлая, добрая. И прости меня, милый...

– Во пси-и-их! Ну, дела... Да я ж о том, что тебя, дурака,

свои бы за твою доброту к стенке поставили бы! Понял? Или упекли бы куда

подальше, да на совсем...

– Это все пустяки внимания не стоящие, Петр. А вот то

отрадно, что ты добро в себе носишь. Ликует душа моя, на тебя глядя...

Раскрыться тебе надо, очиститься, покаянием омыться...

– Чего-чего?

– Чистый душой человек, живущий по совести - свободен

духовно. Понимаешь, Петр, он везде свободен. Всегда. Во дворце, на цепи, в

келье, на кресте. Это подлинная свобода. Не плоть, но дух есть человек. И

жизнь его - это жизнь духа, для которого нет стен, нет проволоки, нет

преград. Понимаешь, Петр? Нет страха страданий, страха смерти. Человек выше

всего этого. Он - свет истины... И ты, ты сейчас...

В волнении переполнившем его, Павел вдруг пошел мимо

Петра, обогнул поляну, стал спускаться ниже по склону, цепляясь за кусты,

спотыкаясь о коренья, натыкаясь - словно сослепу - на стволы огромных

деревьев.

Кистень смотрел ему вслед широко раскрытыми глазами.

Скуластое его лицо вытянулось.

Когда Егупов исчез среди зелени, Петр словно пришел в

себя.

– Э, ты это куда? - Крикнул сдавленно.

Но лишь качнулась гибкая ветка, скрылся Павел в зарослях,

стал невидим, неслышим.

Один остался Петр под шумящими высокими кронами вековых

деревьев. И голос его прозвучал тихо, потерянно. И словно ему в ответ

раздалось из глубины тайги противное уханье и пересвист таёжной птицы.

Заскрипел от порыва ветра могучий кедр.

Петр окинул взглядом поляну, быстро подобрал сумку, карту,

подхватил оставленные сапоги и гимнастерку.

–Псих, точно! Долбанутый на всю голову! - сказал про себя и с этими словами

двинулся вниз по распадку в том направлении, куда скрылся Павел, и откуда

едва слышный доносился голос лесного ручья...

Павел стоял на коленях возле воды на камне и, набирая в

ладони воду, омывал себе лицо. После каждой новой пригоршни воды он поднимал

голову, распрямлялся - и струи чистого горного потока скатывались по щекам

на подбородок, шею, стекали на грудь. Выждав немного, Павел снова наклонялся

к ручью, зачерпывал новую порцию воды.

Лицо его при этом было спокойным, блаженным.

Кистень ловко перепрыгнул поваленное дерево, вышел на

скалистый уступ, прислонился к корявому изгибу толстой сосны.

Осмотрев видимую часть берега, перевел взгляд на круто уходящие вверх

скальные выступы противоположного склона. Поднял голову к небу, виднеющемуся

в просветах расступившихся крон.

Как раз над потоком кружил в синеве ястреб. Бесшумнo,

плавно парил и высматривал что-то внизу. Может быть, он видел и умывающегося

Павла, и остановившегося в тени Петра. А может быть и длинную серую ящерицу

заметил.

Она пробежала по горизонтальной ветви сосны прямо у ног Кистеня, пробежала

деловито, не останавливаясь. Петр проследил её путь до самого трухлявого

пня, где она и скрылась.

Этот участок берега был самым удобным для подхода к ручью.

Петр неслышно подошел сзади к Егупову, понаблюдал за его омовением. Затем

бросил на траву свою ношу, стал раздеваться.

Взвизгнув, он прыгнул в воду. Кряхтя, охая, стал шлепать

себя по бокам большими ладонями, отфыркивался от холодной воды, как молодой

конь. Иногда брызги долетали и до Павла. В лучах солнца они вспыхивали

каждый раз драгоценными искрами.

Ручей был неширок. Пробивая себе путь в скалах, петляя среди огромных

валунов, преодолевая постоянно завалы, поток был нрава крутого, непокорного.

Бился с остервенением в стены, дробил скалы, вытачивал десятилетиями в

каменных плитах плавные очертания, зализывая острые грани, покоряя твердь.

Именно такие вот норовистые малые речки, сбегая с гор и

сливаясь воедино, становятся могучими реками. И характер их разгульный,

неукротимый, вольный проявляется

уже здесь в верховьях.

В одной из округлых глубоких каменных ванн, веками

вылизываемых потоком кайфовал голый Кистень.

Его крепкое тело с покатыми плечами и буграми мышц было

сродни обточенным гранитам этим. Лишь неестественно белая кожа обнаженного

тела казалась хрупкой, беззащитной и была слишком ярким пятном а этой

глухой, таёжной, прекрасной картине. Только кисти рук и шея были коричневыми

- все остальное ослепительно белело в ярких лучах солнца.

Разламываясь от столкновения с громадной скалой, поток резко сворачивал к

крутому берегу, сужаясь и пенясь. А под камнем оставалась тихая заводь -

прозрачное, кружащееся озерцо - ванна в каменном ложе.

Её-то и избрал Петр для купания.

Павел смотрел

на резвящегося Кистеня, на животную радость плещущуюся в этом танце плоти и

брызг - и видел сияющий ореол вокруг мокрого тела, ореол переливающийся

всеми цветами радуги.

Рык потока, смех и крики Петра сливались в единую гармоничную мелодию. А

может быть это отвесные скалы противоположного берега рассыпали это

многозвучие, нанизывали эхо - словно сами пели...

По небу над ручьем бежали густые белые облака. Тот же

ветер, что качал вершины деревьев и шумел их кронами, гнал стада облаков на

восток. Порой облако набегало на солнце - и тогда вмиг гасли краски, брызги

потухали, не светилось мокрое тело.

Павел встал с колен и взошел на выступающий из воды мокрый скользкий

камень. Вода бурлила вокруг его ног. Лицо Павла было торжественным и

просветленным. Руки он поднял ладонями к небу. Петр, увидев лицо Павла,

замер в воде.

Он сидел, омываемый водами, по грудь, зубы его стучали от

холода, кожа стянулась пупырьями, по телу иногда пробегала крупная дрожь.

А из разрыва облаков именно в этот миг солнечный луч упал

на голову распрямившегося Павла - и она засветилась, засияли капли влаги на

лице.

У Петра перехватило дыхание.

– Совершите же достойный плод покаяния,- опустил плавно

руки Павел в сторону Петра. - И не думайте говорить в себе, отец у нас

Авраам, ибо говорю вам, что бог может из камней сих воздвигнуть детей

Аврааму...

Не мог Петр унять охватившую его дрожь, обхватил плечи руками,

– Уже и секира при корне дерева лежит, - продолжал ровным

голосом Павел. - Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и

бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее

меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом святых и

огнем...

Облака вновь сомкнулись, и луч вокруг головы погас.

Павел опустил руки.

И получилось так, будто он протягивал их просто для того,

чтобы помочь Петру выйти из скользкой ванны. Кистень, не сводя глаз с Павла,

дрожа всем телом, протянул ему свою руку и с трудом вышел из воды на теплые

камни.

Павел разомкнул свои ладони и Петр лег к ногам его на нагретую солнцем

плиту, прижался к ней, впитывая тепло, согреваясь. Егупов присел рядом с ним

и стал смотреть, как из под повязки на левой рук» вытекает тоненькая

струйка алой крови, как она, смешиваясь с чистой водой, стекает на

шероховатый камень.

Вдруг он наклонился и поцеловал эту руку. Кистень, лежавший лицом в другую

сторону, казалось, не заметил этого.

Ветер усиливался.

Облака сбились в плотную кучу и беспросветной пеленою застелили солнце.

Сумрачно сразу сделалось в проточенном потоком ущелье.

Петр зябко поежился, посмотрел на небо, вскочил, так и не

обсохнув, проворно оделся, сунул ноги в сапоги и прочно потопал о землю,

привычно, сноровисто. Еще раз взглянул на плывущие густо облака и облизнул

посиневшие губы.

Крякнув, работяще стал мощно обламывать сухие ветви с упавшего ствола,

поднимать сушняк, сваливать все в кучу. Готовил кострище, выбрав место под

выступом скалы.

– А ты чё пнем торчишь? - бросил он Егупову. - Счас как

даст! Посидишь тогда...

Павел послушно встал и направился в поисках топлива выше по руслу ручья.

Обойдя скалу и выйдя на темя соседнего камня, он заметил в склоне расщелину.

Она была достаточно широкой, в неё мог залезть человек.

Пробрался к ней.

Глянул.

На месте перелома огромного каменного пласта образовалась довольно

просторная пещера. Свод ее был высоким и узким. Из темной глубины веяло

сыростью и холодом.

– Эй!- тихо позвал Павел. Каменное пространство тут же

наполнилось его голосом и отозвалось зычным эхом. И что-то тревожно

зашелестело в глубине, зашаркало.

– Пётр! - крикнул Павел, выйдя на скалу и сложив руки

раструбом. Голос понесся по ущелью. Но грохот потока оттолкнул зов, не дал

Кистеню его услышать. Павел спустился с камня.

Когда он увидел Петра, сидящего над кучей сушняка и старающегося разжечь

костер, то снова крикнул:

– Пётр!

На этот раз тот услышал, повернул голову на голос.

Павел махнул рукой, - мол, иди сюда. И сделал это так выразительно, что

Петр сразу понял, распрямился и пошел к нему...

...Они сидели на камнях возле пылающего жарко костра, щурили глаза на

пламя и протягивали растопыренные ладони – вбирая тепло.

Огромные сизые зыбкие тени метались по крутым стенам

пещеры. Треск дров, пышущих жаром, был оглушителен.

За померкшим узким входом пещеры серой пеленой шипел дождь

Косые струи хлестали по прилетающим скалам. Камни, отдавая накопленное за

день тепло, дымились.

От взмокшего комбинезона Кистеня тоже шел пар. Петр радостно потирал

согревающиеся ладони и кряхтел, как в бане. Павел сидел, сжавшись в комок,

подобрав ноги, не отводил взгляда от жарких угольев.

– Ох и жрать охота! - выдохнул Петр, облизал горячие губы

и с трудом проглотил шершавый комок.

Егупов, не отрывая взгляда от огня, расцепил руки,

похлопал себя по карману куртки и достал завернутый в бумагу кусочек сахара.

Протянул его Кистеню.

Их руки встретились над костром. Петр взял кусок и отгрыз

половину. Остаток на ладони лодочкой вернул Павлу. Тот принял и собрал с

руки сахар губами.

Подбросили еще дров. Затрещал костер, искры поднялись к

самому своду. Петр сел спиной к огню. Сцепив крепкие руки на груди он ощутил

в кармане пистолет. Вытащил его, взвесил на ладони.

– Я сейчас, - буркнул он и вышел под дождь.

– Куда ты? - спросил Павел, но косые потоки дождя уже скрыли фигуру Петра.

Тень от сгорбленной фигуры Павла нависала над костром.

Пламя, танцующее на смолистом сухом полене, заставляло эту

тень плясать под сводами, кривляться.

Сизоватый налет пепла на полене, словно многочисленные

крылышки невесомых бабочек, трепетал от движений воздуха. Под ним алели

уголья. Жар светился то малиновым, то голубоватым светом, заставлял крылышки

срываться и взлетать вверх.

Павел смотрел на огонь и ему открывалось дивное

многообразие оттенков и колебаний - пламя представлялось ему живым, дышащим.

Следя за полетом искр, Павел поднял голову к озаренному своду и ахнул

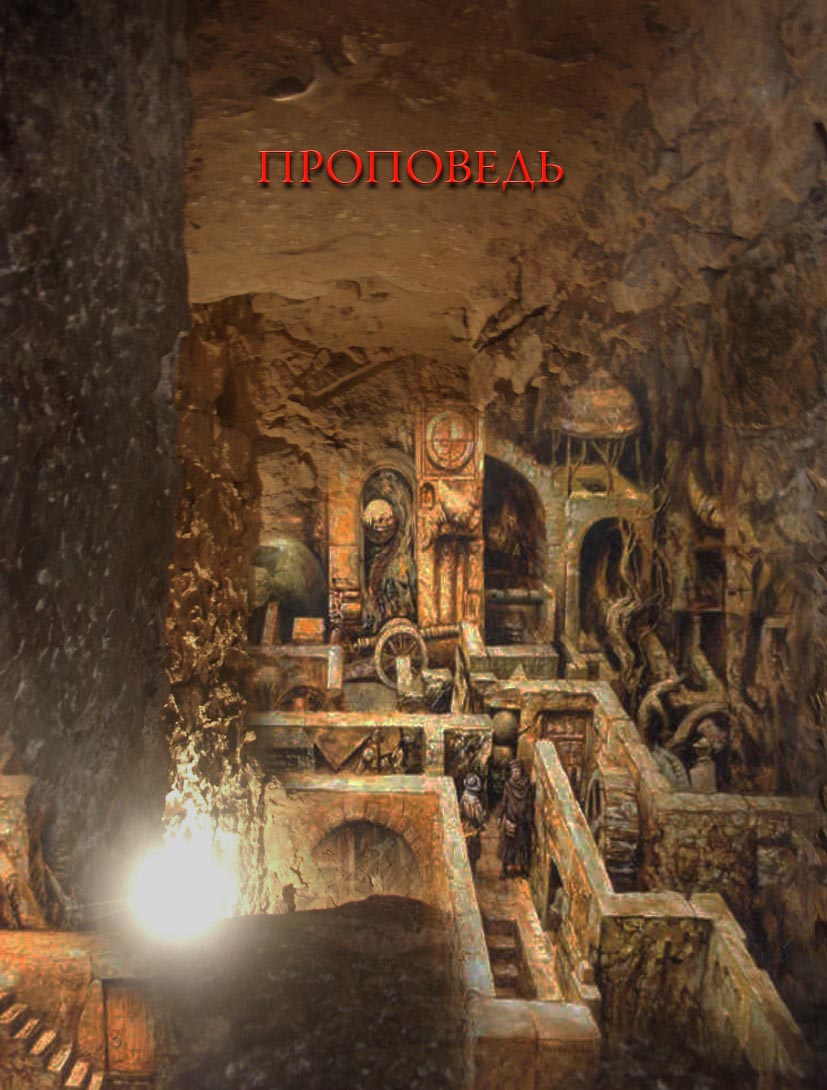

изумленно: только теперь в свете костра стало видно, что гладкие стены

пещеры разрисованы черными и охристо-красными фигурами. И прямо перед взором

Павла было изображение человеческой фигуры с длинным острым копьем. Выше и

правее, уходя в темноту, изображены были многочисленные животные - скачущие

олени, массивные лохматые быки и даже мамонты с загнутыми бивнями.

– Господи, спаси и помилуй! Воля твоя превыше всего! - восторженно встал

Павел и приблизился к нарисованному охотнику.

В колеблющемся свете костра эта вытянутая фигура вооруженного человека

исполняла ритуальный танец, а может быть и повелевала: у ног ее

располагались другие фигурки людей, маленькие, нескладные, сбившиеся в

неравномерные группы. От этих маленьких человечков пунктиры коротких стрел

летели во все стороны, поражая разнообразных зверей. И над группками людей и

над Большим Человеком можно было рассмотреть еще какие-то красноватые знаки

в виде перечеркнутого колеса. Но все они находили очень высоко, под самыми

сводами пещеры и понять, что означают они, не удавалось. Рассматривая их,

Павел вынужден был шаг за шагом отступать от стены, задирать голову.

Выхватив из костра горящее с одного конца полено, Павел,

как с факелом, пошел с ним вглубь пещеры. И нашел на стене продолжение

рисунков. А ниже - на уровне глаз - явились ему отчетливые отпечатки

человеческих ладоней. Красные, словно вырезанные из драгоценной породы

дерева.

Павел приложил свою левую ладонь к самому отчетливому ближайшему отпечатку

и вздрогнул: камень, вопреки ожиданиям, был сухим и теплым, как сама ладонь.

Широко расставленные пальцы были коротки и массивны,

ладонь была широкой - намного выдавалась из-под сухой и белой кисти Павла.

Коптящий факел давал немного света, но и его было достаточно, чтобы увидеть

как уходила цепь отпечатанных ладоней вглубь пещеры. Медленно шагая вдоль

стены, присматриваясь к нескончаемой веренице изображений, Павел остановился

возле отпечатка маленькой ладошки, ниже всех прочих: это был след детской

ручонки.

Слезы выступили на глазах Павла.

Погас факел.

Тьма сомкнулась, стерла изображения, сделала их снова

невидимыми.

Павел был переполнен волнением. Гордость и сочувствие испытывал он – и

сияла перед глазами, словно в луче солнца – маленькая детская ладошка, как

знак, как послание, как благословение...

Вернувшись к костру, Павел встал на колени, сжал перед собою руки и

посмотрел на сжимающего копье Большого Человека.

В это время снаружи послышался выстрел.

Тут же второй.

Павел подошел к выходу, выглянул наружу, но ничего не

увидел. Дождь лил, не переставая, небо сделалось совсем низким, тяжелым.

Слева от расщелины в выемке плоского камня собралась дождевая вода

маленьким прозрачным озерцом. Павел зачерпнул пригоршню, попил с ладоней.

– Эге-гэ-эй, – донесся до него радостный крик Петра снизу

из-за скалы. Затем и сам он явился к пещере – промокший до нитки, радостно

возбужденный. С огромной рыбиной на руках.

– Ленок, бёнть! – запыхавшись, счастливый, доложил Петр,

подходя. – Там на перекате, смотрю – хвост... Ах, ты, думаю, зараза... Кайф,

да? Жаль, что соли нет...

Влажно шмякнув тяжелую рубину на камень, он зарыготал:

– Живем! А? Гыг-гы-гы... Как я его, а?!

И тут же без перехода, заметив слабое пламя костра:

– Что ж ты суховину-то не кинул. Гаснет...

Хлопотливыми движениями наполнилась пещера, ожила. От ног

Петра оставались мокрые следы.

Павел смотрел на диковинно пятнистое длинное тело рыбы, на ее большой

круглый глаз, на растекающуюся по камню кровь, на следы от мокрых сапог

Петра – и никак не мог одолеть в себе недавнее чувство озарения и восторга.

Не вполне понимая, что делает, он присел на корточки рядом с рыбой и

потроган пальцем плавник.

– Холодный, – произнес тихо.

Кистень подбросил дров в огонь – пламя тут же разрослось,

наполнило пещеру красноватым жарким светом. Петр раскрыл лейтенантскую

сумку, приговаривая:

– Так, где ж я тебя тут видел, маленькая?

A?

Aгa!

Он извлек из-под целлулоидной перегородки лезвие,

развернул бумажку, осклабился хищно:

– Живем, братаня!

Сейчас мы ей сделаем маленькое харакири! – Он ловко подтянул к себе за хвост

ленка. На полу осталась кровавая дорожка.

Ловко надрезая, помогая пальцами, Петр быстро отрезал рыбе голову. Хрустнул

переломанный хребет. Сверкнули прилипшие к камню чешуйки. Затем были

извлечены сильным рывком все внутренности, и от них отделены печень и

широкие прослойки внутреннего жира.

Петр все это время что-то говорил, улыбался, постоянно сглатывал

набегавшую слюну и подмигивал заговорщицки Павлу. Но тот ничего не слышал,

он смотрел, будто зачарованный, на ловкие пальцы, испачканные кровью, на

матово сверкающий бок рыбы, на шевелящиеся губы Петра.

Смотрел и блаженно улыбался.

– Э ты чё? – тронул его за руку Кистень. – Слышь, чё

говорю? Рубай давай, это полезно. – Он протягивал Павлу на ладони кусок

чего-то розового и мягкого. – Рацион первой категории...

Сам Петр тут же опустил в свой широко раскрытый рот белую

ленту жира, стал жевать и причмокивать аппетитно. Так же он поступил и с

печенью, заглотнув ее большим куском. Слизнул с ладони и второй шмат

скользкого теплого жира.

Павел откусил небольшой кусочек от того, что дал ему Петр,

но ни вкуса не ощутил, ни запаха – только растеклось что-то маслянистое во

рту.

А Петр хищно и ловко разрезал рыбу на куски. Лезвием он

только делал надрез кожи, пальцами проковыривал мясо до кости, хребет же

ломал ударом плоского камня. Затем от заготовленной сушины отломил прочные

длинные прутья, почистил их от лишних веточек, нанизал, как на шампур, куски

мяса. По два на палку. Одну взял сам, другую протянул Павлу.

Жир капал с куска на уголья, вспыхивал яркими точками.

Кожа под чешуёй бугрилась, темнела, мясо на срезе подгорало, выпаривалось.

Кистень пробовал отгрызать зубами поджаренные части, крутил головой,

отплевывался, шумно дышал. От горячего мяса валил пар. Подбородок и щеки

Петра лоснились от жира, были вымазаны сажей.

– Красота! – сладострастно воскликнул он и шумно выплюнул розовую кость

прямо в огонь. Тут только заметил, что Павел сидит со своей порцией рыбы

вдали от костра и как бы безучастно.

– Эй, а ты чё, не жрешь? Витамины ж! Оно, конешно, если б

с котелком, то ушицу бы сварганили за милую душу, похлебали бы горяченького,

– он прищурился от взлетевших искр, помещая второй кусок поближе к жару и с

таким расчетом, чтобы палка не занялась. – Ешь, давай, жуй, что дают. Горячо

сыро не бывает!..

Кистень великолепно вписывался в каменный фон пещеры, в дымные отсветы

костра – точно так же, может быть и десять тысяч лет назад именно на этом

месте точно такой же человек – вот он изображен на стене, -

ел для поддержания сил, чтобы завтра снова выйти на охоту и снова

добыть себе пропитание...

– Посмотри туда, Петр, – сказал Павел раздумчиво и показал

глазами ему за спину наверх. Кистень обернулся, поднял голову.

– Эхма, это еще что такое? – выпалил он сразу и громко

рыгнул, – это не ты часом намалевал? – Обернулся он вновь к огню и стал

переворачивать кусок над угольями.

– Это дивный знак, дивный день для нас Пётр. Вот так же

много-много веков тому назад здесь укрывались от дождя люди, грелись у

костра, разговаривали, рисовали эти загадочные картины. Там дальше есть

отпечатки их ладоней, среди них одна маленькая, детская...

– Иди ты! Тут что, дикари, выходит жили? Нy?

– Петр еще раз оглянулся и уже по-другому посмотрел на изображение Большого

Человека. – Вот это ни фига себе. Это ж кому расскажи, так не поверят... А

что если они и сейчас там в темноте сидят, притаились. Как выскочат, как нас

с тобой схавают...

– Вот смотри, Петр, это сцены охоты, – не обращал на него внимания Павел. –

Быть может это дневник удачного племени. Или наказ потомкам от мудрого

вождя...Как и где охотиться, как хранить огонь в очаге... Это наши с тобой

предки, Петр, посмотри на них... Они смотрят на тебя, они протягивают тебе

руки.... Они такие же, как мы... Что ты чувствуешь?..

Кистень ошалело переводил взгляд с бледного лица Павла на